前弩級戦艦

前弩級戦艦(ぜんどきゅうせんかん、英語: Pre-dreadnought battleship)とは、戦艦の初期の形態を指し、1890年代中頃から建造が始まり、弩級戦艦が登場した1906年までの期間に建造された。

1870-1880年代の装甲艦に代わって主力艦として登場したが、弩級戦艦の登場によりその地位を譲った。

概要[編集]

前弩級戦艦は、1890年代中頃から1905年の間に建造された外洋型戦艦の総称である。一般には1892年以降竣工したイギリス海軍のロイヤル・サブリン級戦艦を始祖とする。

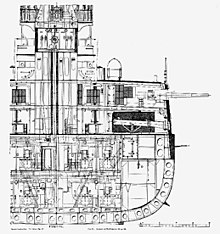

装甲板は主に鋼鉄によって作られ、硬化鋼鉄製の装甲で防護された前弩級戦艦は、主武装として複数の砲塔内に2~4門の巨砲を備え、副武装として1種類以上の主武装より小さい口径砲でこれらの補助としていた。推進機関は初期は石炭を燃料とする3段膨張式往復蒸気機関であったが、末期には重油と石炭を混ぜて燃料とする混焼缶とタービン機関を組み合わせた。

それ以前の数十年に建造された装甲艦の混沌とした有様と対照的に、1890年代は、世界中の海軍が基本的にイギリスのロイヤル・サブリン級かフランスのブレニュスの設計に倣い、何十隻もの戦艦が同様の設計で世界各国で建造され始めることとなった[1]。1890年代の戦艦の外観の類似性は、建造される戦艦の数が増加することによってより一層強調された。新興海軍国であるドイツ、日本、アメリカ、イタリアなどが前弩級戦艦の艦隊を自前で作り始め、その脅威に対抗するためにイギリス、フランス、ロシア、オーストリア=ハンガリー帝国なども海軍の拡張を進めた。前弩級戦艦による艦隊同士の主たる戦闘は、1905年5月27日にロシア帝国艦隊と日本帝国艦隊の間で戦われた日本海海戦である。

これら多数の戦艦は、1906年、イギリス海軍に戦艦「ドレッドノート」が登場したことで一気に時代遅れとなった。ドレッドノートはそれまでの戦艦の大型化、砲戦距離の長距離化の流れに、12インチ(305 mm)主砲を10門装備するという「単一巨砲」のスキームで答え、また革新的な蒸気タービン機関の装備によって高速化をも達成していた[2]。既存の戦艦は、決定的に時代遅れとなり、以降の新しい戦艦は弩級戦艦(dreadnoughts)、それ以前に建造が始まっていた戦艦はレトロニムとして前弩級戦艦(pre-dreadnoughts)と呼ばれることとなった。しかし前弩級戦艦は、旧式化したにもかかわらず第一次世界大戦で重要な役割を演じ、また第二次世界大戦で活動していたものもある[3]。

進化[編集]

装甲艦[編集]

前弩級戦艦は、装甲艦から発達した。最初の装甲艦であるフランスのラ・グロワールとイギリスのウォーリアは、1860年代に就役したときは、帆走フリゲートに良く似た高い3本のマストと舷側砲を持っていた。そのわずか8年後に登場した最初の航洋砲塔艦(ブレストワーク・モニター)であるイギリス軍艦サーベラスと、その3年後に進水したデヴァステーション級は主砲レイアウトはさらに前弩級戦艦に近づき、かつ限定的ながら初の外洋航行性を備えた砲塔艦であった。両艦とも帆装を持たず、4門の巨砲を2門ずつ砲塔に収めて前後2基配置していた。しかしデヴァステーションは敵の海岸と港湾を攻撃することを任務とする航洋砲塔艦であり、乾舷は極めて低く、外洋での戦闘に必要な耐航性が不足していた。外洋ではその甲板は海水と飛沫で洗われ、砲の操作に悪影響をもたらした。一方、フランスは外洋航行能力を重視して装甲艦から発達した高い乾舷を持つ船体に甲板上の高い位置に単装砲を配する事で外洋での戦闘能力を維持した。各国の海軍は二大海軍国の主力艦の形態を見て、充分な乾舷を持ち、外洋で戦うことのできる、帆装を持ち、砲塔の無い戦艦を建造し続けた。

沿岸攻撃用戦艦と外洋戦艦との境界は、イタリア海軍が1880年に竣工させたカイオ・ドゥイリオ級戦艦が主砲にアームストロング社製「45cm(20口径)前装砲」を採用した事により、これの運用実績をふまえてイギリス海軍も1880年代に発注されたアドミラル級戦艦に至って曖昧なものとなった。同級は装甲の技術的進歩を反映しており、従来の錬鉄の代わりに鉄と鋼鉄による複合装甲を備えていた。主砲口径は12ないし16インチ(305-413 mm)の後装砲で、装甲軍艦の巨砲化の流れに沿っていた。主砲は重さを節約するために露砲塔に取り付けられた。これについて、歴史家の一部はアドミラル級を前弩級戦艦に至るまでの不可欠なステップと考えるが、単に混乱した不成功の設計とみなす歴史家もいる[4]。

前弩級戦艦の登場[編集]

それに続く1892年のロイヤル・サブリン級も露砲塔2基を持つが、連装の主砲は13.5インチ(343 mm)で統一され、排水量も前級よりかなり大きく(排水量14,150トン)、また3段膨張式機関採用によって高速でもあった。さらに重要な点として、ロイヤル・サブリン級は高い乾舷を持っており、外洋作戦が可能な戦艦となっていた。しかし、露砲塔は装甲カバーで覆われておらず、外洋では容赦なく海水がバーベットの開口を通して艦内へ浸水し、排水ポンプで絶えず汲み出さなければ沈没の危険性があった。

同時期にフランスではアミラル・ボーダン級が竣工し、こちらは外洋航行も良好な高い乾舷を持った船体にイギリス戦艦よりも大口径の37cm後装砲を中心線配置で前・中・後甲板上に3基を配置していた。主砲の露砲塔方式はロイヤル・サブリン級と同一であるが、こちらは装甲カバーで覆われており、バーベット内に進入する波浪は僅かだった。

マジェスティック級[編集]

前弩級戦艦のデザインは、1895年に1番艦が竣工したマジェスティック級で完成を見た。同級は鋼鉄製装甲で完全に覆われた砲塔2基を持つ。連装の主砲は新開発された12インチ(305 mm)口径で、鋳造技術と装薬(コルダイト)の進歩により、コンパクトで強力なものとなり、以降の標準となった(弩級戦艦コロッサス級まで改良されながら主砲として採用された)。機関配置にも特色があり、機関区の前後を縮めるために円缶から導かれた煙を排出する2本煙突は左右並列に配置した点が特色で、煙突配置を見ただけで他国はイギリスの戦艦と判った。

一方、フランスはブレニュスを同年に就役させた。主砲は新開発の34cm(42口径)単装砲を新設計の砲塔に収めたが、フランス海軍ではこの時期から一部の副砲も砲塔形式とした点がイギリスと異なる特色で、従来の砲郭部に配置された副砲は外洋では波浪による影響を受けやすく、ほぼ人力による装填では発射速度の低下が指摘された。フランス海軍では一部の副砲を砲塔形式とする事で外洋戦闘時の有効火力を増やし、かつ機力装填による発射速度の維持を図った。更に機関では当時最新型のベルヴィール式水管缶を採用した事によりマジェスティック級よりも高速の18ノットを発揮した。しかも、ただ単に高性能なだけではなく、水管缶は円缶よりもエネルギー効率が高く、小型で耐久性も飛躍的に高いと言う利点があった。これにより、以後のフランス前弩級戦艦は燃料消費量を押さえたため航続距離が伸び、機関の信頼性も得たのである。防御関係では従来の前弩級戦艦は水線部装甲を持たなかったが、ブレニュスから水線部から最上甲板の間にも中口径砲に耐える装甲を張った事により防御力が上がったのである。

イギリス海軍のマジェスティック級、フランス海軍のブレニュスは戦艦建造の基本となっただけでなく、二大海軍国に倣う他国の多くの海軍にとってもその後の手本となった。

武装[編集]

主砲[編集]

前弩級戦艦は、対艦戦闘における異なる役割のために、複数種類の異なる口径の砲を備えていた。主たる武装は2門から4門の大口径主砲であり、中心線上の前後各1基ずつの単装砲塔もしくは連装砲塔に納められた。前弩級戦艦でこれと異なる構成を持つものは極めてまれである。この主砲は、敵戦艦の最も厚い装甲部へ打撃を与えられる唯一の武器であったにもかかわらず、発射速度が遅く、また戦闘開始直後(射程距離の限界)の着弾の正確さに問題があった[5]。そのため、射程距離いっぱいでの主砲の撃ちあいで砲弾が命中する事は滅多になく、やがて接近して副砲を併用した水平弾道での撃ち合いに移行するのが、前弩級戦艦の戦闘のセオリーであった。

主砲口径で最も一般的なものは12インチ(305 mm)であった。マジェスティック級以降のイギリス戦艦やブレニュス以降のフランスのシャルル・マルテルも30.5cm砲を採用したが、イギリスはカノーパス級でも35口径でしかなかったのに対し、フランスは長砲身の45口径砲を採用している。主砲の大半をイギリスから輸入していた日本も同様であった。アメリカ合衆国は1899年起工のメイン級までは12インチ砲と13インチ(330 mm)砲の両方を使用したが、それ以降は12インチ砲が一般的となった。ロシアは最初のピョートル・ヴェリーキー以降最後の艦までほとんどの艦に12インチ砲を採用し、小型の4隻にのみ10インチ(254 mm)砲を使った。ドイツは前弩級戦艦最初のブランデンブルク級戦艦には11インチ(280 mm)砲を採用したが、その後の2クラスでは9.4インチ(240 mm)砲となり小型化しているが、この砲は戦艦の主砲としては初の、そして当時の最大口径の速射砲であった。その後、11インチ口径の速射砲の実用化に成功し、ブラウンシュヴァイク級においてこれを搭載した[6]。

主砲の口径は変わらなくても、長砲身砲の導入や砲架の改良による大仰角化で性能は向上した。緩燃性のニトロセルロースとコルダイト火薬の導入は、同じ口径ならば長い砲身の方が砲口速度を高め、射程の伸長と貫徹力の強化をもたらすことを意味した[7]。マジェスティック級からドレッドノートに至る間に、イギリスの12インチ(305 mm)砲の砲身長は35口径から45口径まで増大し、砲口速度は毎秒2,417フィート(737 m/s)から毎秒2,725フィート(830 m/s)まで増加した[8]。

副砲[編集]

前弩級戦艦は副砲も備えていた。口径は主砲よりも小さく、初期は4ないし10.7インチ(102-274 mm)のものが採用されたが、扱いやすさから主流は6インチ(152 mm)台に落ち着いた。副砲は実質的にすべて速射砲であり、発射率を上げるためにいくつかの革新的技術を用いていた。装薬は真鍮製の薬莢で提供され、後装式装填機構とともに、素早い照準と再装填を可能にした[9]。

戦艦どうしの砲戦における副砲の目的は、近距離砲撃戦闘である。主砲のみの撃ち合いによる遠距離砲戦では、砲弾が命中する事は滅多になく、やがて副砲の射程距離まで接近しての、主砲と副砲を 併用しての近距離戦闘に移行する。その場合においての副砲の役割は、敵艦の装甲が十分でない部分に損害を与えることであった。副砲は敵艦の主装甲を打ち抜くことはできないが、艦橋や煙突のような装甲の薄い部分に損傷を与え、火災を発生させることは可能だった[5]。

同様に重要なこととして、副砲は敵の巡洋艦や駆逐艦、さらには水雷艇に対して使われることになっていた。副砲については、小さく素早い目標を仕留めるために発射率が重視されたが、一方、中口径砲として小型艦の軽度の装甲を打ち抜くことが期待されていた。後の弩級戦艦以降においては、副砲は対小型艦としての用途が中心となる。副砲は、砲塔や、装甲された舷側のケースメート(砲郭部)、あるいは装甲の無い上甲板など、さまざまな方法で設置された。

中間砲[編集]

前弩級戦艦には8インチ(203 mm)ないし10インチ(254 mm)の口径を持つ「中間砲」を持つものもあった。中間砲は、戦艦により強力な火力を持たせる手法であり、敵戦艦ないし長距離の目標を対象としていた。アメリカ海軍は他国の発達と独自に、インディアナ級、アイオワ、キアサージ級以降、1897年から1901年にかけて起工した艦を除いて中間砲を装備し、その方式の先駆となった[10]。 イギリス海軍がキング・エドワード7世級で同国の装甲巡洋艦で広く採用された23.4cm(47口径)砲の中間砲装備を復活させると、アメリカ、イタリア、ロシア、日本もそれに追随して中間砲を主砲の補助として搭載した。しかし、中間砲とは別個に対巡洋艦砲として副砲を混載するなど効率は悪かった。

一方、フランスは前弩級戦艦イエナからレピュブリク級に至るまで副砲を16.3cmに強化、更に他国の中間砲採用の時勢を見て副砲自体の口径を自国の装甲巡洋艦並みの19.4cm(50口径)単装速射砲としたリベルテ級を建造した、更に主砲と同じく副砲も電動による機力装填・電動旋回で目標追従射撃能力を高めたダントン級は24cm(50口径)連装速射砲6基を搭載した。これら後期の中間砲装備戦艦は、そのほとんどがドレッドノート出現後の完成となり、それゆえ、完成前から時代遅れとなってしまった[11]。しかし、一部の艦は主砲用とは別個に射撃方位盤や射撃指揮装置を装備して遠距離砲戦に対応させて対艦戦闘に有用な火力を得た艦も存在しており、全くの無駄とは言えなかった。

交戦距離は装甲艦時代から引き続き増大しつづけた。1894年から翌年にかけての日清戦争では交戦距離はおおよそ2,000mだったが、1904年の黄海海戦では日露の艦隊は6,500mを隔てて戦った[12]。交戦距離の増加の原因は、ひとつには魚雷の航走距離の増加であり、もうひとつは、砲術と射撃管制の進歩であった。結果として、造艦者は副砲の口径を、かつての中間砲と同じものまで大型化することとなった。イギリス海軍最後の前弩級戦艦であるロード・ネルソン級では、9.2インチ(234 mm)の副砲を備えていた。

中間砲、あるいは統一された大口径副砲を有する戦艦は、しばしば「準弩級戦艦」(semi-dreadnoughts)と呼ばれる[13]。

備砲[編集]

前弩級戦艦の備砲は、主砲・副砲のほか、第三の砲として小口径の速射砲が組み合わされていた。これには1.5~3インチ(37~76 mm)砲から機関銃までのさまざまな種類があった。その役割は近距離に迫る水雷艇を撃退することであり、また敵戦艦の甲板上および上部構造を掃射することであった。装備位置はミリタリー・マストと呼ばれる強固な構造のマストの高所に2~4門を配置して高所から俯角をかけて近寄る水雷艇や駆逐艦を掃射したが、水雷艇の大型化に伴い砲も大型化したためにそのまま搭載したのではトップヘビーを招きかねないので装備位置は上部構造物の側面に配置された。[5]。

多くの前弩級戦艦は砲のほかに魚雷も備えていた。それは喫水線の上または下にある固定式の単装発射管から発射された。前弩級戦艦時代には、魚雷の直径は一般的に18インチ(46 cm)で、射程距離は数千mであった。しかし、戦艦が魚雷で戦果を上げたということは報告されていない[14]。しかし、用兵側の要求により超弩級戦艦の時代に至るまで装備され続けた。

衝角[編集]

副砲を含めての近距離砲撃戦でも決着がつかない場合は、最後には衝角による体当たり攻撃で決着をつけるのが、前弩級戦艦の戦闘のセオリーである。帆船時代においては、艦の航行に制限があったため衝角攻撃はほとんど行えない状態であったが、蒸気機関による動力推進が普及し、艦の速度と航行の自由度が飛躍的に高まると、衝角攻撃戦術の効果に大いに期待が寄せられる事となった。よってほとんどの前弩級戦艦は艦首に衝角を装備する。しかしこれは、まだ主砲の威力が小さかった頃の戦闘の名残、およびリッサ海戦においての誤った戦訓によるものである。実際には戦艦どうしの戦闘で衝角が役に立つ事はなく、むしろ衝突事故の際に味方の艦を誤って撃沈してしまう有害な存在であった。弩級戦艦に移行する頃には衝角は廃止の趨勢となった

防御[編集]

前弩級戦艦はかなりの重さの鋼鉄装甲を必要とした。経験則は、船体に均一に防御装甲を行うより、重要な区画に集中的に装甲を施すべきであることを示していた。舷側に水平弾道で被弾しても致命的な浸水を起こさず、また仮に舷側を貫徹されても主機や弾薬庫などに影響が及ばないようにする必要があった。缶や主機を収めた中甲板下方の船体中央部は、喫水線の下からやや上までの幅を持つ主装甲帯で防御された。この中央砲郭(シタデル)は主機をもっとも強力な砲弾からも保護することを目的とした。

主砲下部とその揚弾部は、中央砲郭から上方へ延びた厚い円筒形装甲(バーベット)の中に収められた。前弩級戦艦時代の初期は主砲は露砲塔に搭載されていたが、後期には上部を含めて完全に装甲された砲塔に収められた[15]。

主装甲帯は通常、中央部から前あるいは後ろに行くに従って厚さを減じていた。また同様にシタデルから上部に行くにつれても薄くなっていた。上甲板は2インチないし4インチの鋼鉄による軽度な装甲が施された[16]。この軽装甲は、高性能炸薬弾が艦の上部構造を破壊するのを防ぐ役割を担っていた[17]。

1880年代後半の戦艦、例えばイギリスのロイヤル・サブリン級などには、鉄と鋼鉄の複合装甲が施されていたが、これはすぐに、アメリカで開発されたハーヴェイ鋼(硬化された鋼鉄)によるより効果的な装甲にとって代わられた。ハーヴェイ鋼は1891年に試され、1893年から1895年にかけて起工された戦艦の標準となった[15]。しかしその君臨した期間は短かった。1895年、ドイツ戦艦カイザー・フリードリヒ3世は、より進歩したクルップ鋼を使い始めた。ヨーロッパ諸国は5年の内にクルップ鋼を採用したが、アメリカだけは20世紀になってもハーヴェイ鋼を使い続けた。装甲プレートの品質向上は、新しい戦艦の装甲がより薄く、より軽くなることを意味した。厚さ12インチ(305 mm)の複合装甲の提供する防御は、7.5インチ(191 mm)のハーヴェイ鋼、または5.75インチ(146 mm)のクルップ鋼に等しいものだった[18]。

機関[編集]

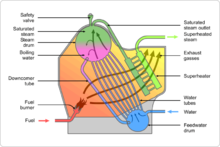

前弩級戦艦の時代における主機の性能向上は、ボイラーからより高圧の蒸気を得ることから始まった。初期の煙管ボイラーは、高圧の蒸気を少ない燃料消費で発生させるために、より効率的な水管ボイラーに取って代わられた。水管ボイラーはより安全で、爆発の危険も少なく、煙管ボイラーよりも柔軟性に富んでいた。ベルヴィール式水管ボイラーは1879年の初めにフランス海軍で使われ始めたが、イギリス海軍でも、1894年には装甲巡洋艦と前弩級戦艦に採用された。その後水管ボイラーは、世界中の海軍がフランスに追随して採用した[19]。

前弩級戦艦の動力はほぼすべて複式のレシプロ蒸気機関によっており、最高速力はほぼ16ないし18ノットだった[20]。1880年代の装甲艦は2段膨張式機関を使用したが、1880年代末までには、より効率的な3段膨張式機関を使用するようになった。イギリス以外では4段膨張式機関を採用した海軍もあった[21]。また、フランスではダントン級で推進機関に列強に先駆けてパーソンズ式蒸気タービンを採用し4基4軸推進で公試において20ノットを発揮した。

スクリューは2ないし3基あり、複数の主機がそれぞれを駆動した。フランスとドイツは3軸方式を多用したが、その場合には機関の長さが短くなり、防御がより容易になるという利点があった。また、狭い水路で操作しやすく、偶発的な破損にも強かった。しかし、3軸方式は2軸方式より一般的に大きくかつ重くなるので、両国以外の多くの海軍は2軸を好んだ[21]。なお、前述の通りダントン級のスクリューは4軸あった。

燃料は前弩級戦艦時代を通じてもっぱら石炭だったが、1890年代後期には各国海軍で石油燃料の試験が行われた[22]。また、炉に強制通風を行うことで1ないし2ノットの速力増加が認められたが、それはボイラー破損のリスクを伴っていた。

前弩級戦艦艦隊の戦歴[編集]

全盛期の前弩級戦艦は、非常に多様な艦種を擁していた当時の海軍の中心であったが、旧式な装甲艦もまだ運用されていた。戦艦は、多種類の巡洋艦を周囲に侍らせていた。それは基本的に戦艦の縮小形である装甲巡洋艦や、より軽量の防護巡洋艦であり、さらに旧式の非装甲の巡洋艦や、スループ、フリゲートなども存在し、鋼鉄製、鉄製、木製などが混在していた。戦艦にとっての脅威は水雷艇であり、前弩級戦艦の時代はまた、水雷艇の脅威を取り除くために最初の駆逐艦が作られた時期でもあった。また、最初の有力な潜水艦が造られたのもこの時代である[23]。

前弩級戦艦時代は、フランスとロシアが巨大なイギリス海軍に対抗するという、19世紀的な海軍力均衡が終わりを迎え、ドイツ、日本、アメリカ等の新興海軍国が勃興してくる時期であった。日本帝国海軍の大拡張と、それよりは小規模のアメリカ海軍の拡張は、それぞれの植民地の拡大を支えていた。

前弩級戦艦同士の海戦は、まさに前弩級戦艦の時代が終ろうとするときまで発生しなかった。1894-95年の日清戦争は前弩級戦艦が発達している時期に起きているが、関係する最大最新の艦は巡洋艦であった[24]。1898年の米西戦争は、アメリカが前弩級戦艦艦隊で臨んだのに対し、スペイン側の戦力は巡洋艦にとどまっていた。やっと前弩級戦艦同士の対等な海戦が起きたのは1904-05年の日露戦争においてであった。日露戦争では2つの海戦が起きており、1904年8月10日の黄海海戦では明確な勝敗が付かなかったが、1905年5月27日の日本海海戦は日本の決定的な勝利に終った。

砲艦外交は、巡洋艦またはより小型の軍艦で行われるのが普通だった。1896年、イギリスは3隻の防護巡洋艦と2隻の砲艦を派遣することでザンジバルの降伏をもたらした。義和団の乱では、西欧諸国の連合艦隊には戦艦が加わっていたものの、軍事行動を担ったのは砲艦や駆逐艦、スループなどであった[25]。

ヨーロッパ[編集]

前弩級戦艦時代にはヨーロッパの海軍が世界を圧していた。イギリスの伝統的なライバル海軍国に加えて、ヨーロッパの新興勢力がその覇権への挑戦を行っていたが、それでもなおイギリス海軍は最大の規模を維持していた。

1889年に、英国は正式に「二国標準」を採用し、第2位と第3位の海軍を合わせたよりも多くの戦艦を建造することを正式に決定した。この2国とは当時フランスとロシアを意味し、両国は1890年代前半に正式に同盟を結んでいた。ロイヤル・サブリン級とマジェスティック級の建造は以前よりも非常に速いペースで進められ、引き続き1897年から1905年にかけて、カノーパス級、フォーミダブル級、ダンカン級およびキング・エドワード7世級の各級戦艦が矢継ぎ早に登場した。チリによって発注されたものをイギリスが買収したスウィフトシュア級2隻もあわせ、イギリス海軍は1904年までに、建造中のものも含めて、マジェスティック級以降の前弩級戦艦を39隻保有していた。加えて、さらにより旧式な戦艦もまだ2ダース以上残存していた。イギリス最後の前弩級戦艦ロード・ネルソン級が登場したのはドレッドノートの出現の後だった。

海軍に関してイギリスの伝統的なライバルであるフランスでは、戦艦への対抗戦力として水雷艇を重視する青年学派の影響のため、1880年代中に一時期戦艦の建造を中断した。1889年になって青年学派の影響が弱まったあと、革新的な戦艦ブレニュスの建造が再開された。ブレニュスとその後続艦はイギリスの大方のクラスとは対照的な前述の通り独特な発展を遂げたもので、一風変わった主砲配置をとっていた。ブレニュスは前甲板に連装砲塔を、後部に単装砲塔を配置し3門の13.4インチ(340 mm)砲をもっていたが、後続艦のシャルル・マルテルからブーヴェは主砲に30.5cm(45口径)単装砲塔2基を前後甲板上に1基ずつ2門を配置し、船体側面に27.4cm(45口径)単装砲塔2基を片舷1基ずつ2門を配置する独特の主砲配置を採っていた。1894年から1896年にかけて起工されたシャルルマーニュ級は、海軍予算の増加により船体が大型化が可能となりフランス戦艦で初めて主砲塔は連装砲2基4門によるイギリス戦艦と同じ配置を採用した[26]。青年学派はまだフランスの海軍戦略に大きな影響力を保持しており、青年学派自体は19世紀末に戦艦の数でイギリスと競争することを断念するに至り衰退した。[27]ドレッドノート革命によるフランスの悩みは大きかったが代わりに艦隊派が勇躍した。遅れを取り戻すべく準弩級戦艦リベルテ級4隻がまだ建造中であり、ダントン級6隻もそれに続き、更に弩級戦艦クールベ級4隻の建造予算を獲得していた。

ドイツはまさに1890年代の初めから海軍の建設を始めていたが、1905年までにイギリスとの間で軍備拡張競争を繰り広げ、それが結局は第一次世界大戦を引き起こす要因の一つにつながった。ドイツの最初の前弩級戦艦であるブランデンブルク級が起工されたのは1890年のことだったが、1905年の段階では、建造中のものも含めて更に19隻の戦艦が存在した。この拡張は、1898年および1900年の「艦隊法」によって規定された支出の急激な増大によって支えられていた[28]。この拡張は、海軍大臣アルフレート・フォン・ティルピッツの決断と、イギリスに対して激化する国家的競争意識によるものだった。ドイツの前弩級戦艦には、ブランデンブルク級の他にも、カイザー・フリードリヒ3世級、ヴィッテルスバッハ級、ブラウンシュヴァイク級などがあり、両大戦に参加したドイッチュラント級で頂点に達した。ドイツ艦は概してイギリスの同等艦よりも小型で武装は劣っていたが、フランス戦艦に倣って副砲を砲塔化するなど防御力は同等であった[29]。

ロシアもまた、同じく1890年代に海軍拡張競争に加わった。ロシア海軍の主要な目的の1つは、極東での日本の拡大に対して自国の権益を維持することであった。1892年に建造が開始されたペトロパブロフスク級の主砲配置はイギリスのロイヤル・サブリン級を範としたが、同時に副砲を砲塔化し、船体形状もタンブル・ホーム型を採用するなどブレニュスの影響もあった。その後のクラスは、例えばフランス製のツェサレーヴィチをモデルにしたボロジノ級にみられるように、フランスの影響が強く見られた。ヨーロッパの先進諸国に比べロシアの造船力は弱体であったが、戦艦のほとんどは国内で調達された。しかし、建造技術が未熟であったことから、多くの艦で排水量超過などの重大な欠陥が生じることとなった。一部国内でまかないきれない戦艦は海外で建造された。例えば最強といわれたレトヴィザンはロシアで設計されたが、アメリカで建造された[30]。このことが、メインなど当時のアメリカ戦艦の設計にロシア=フランス式の影響を与えることになった。1904年-1905年の日露戦争は、ロシアの前弩級戦艦にとってはまさに災厄であった。ペトロパブロフスク以降に完成した15隻の戦艦のうち、戦争中に沈むか、捕獲された艦は11隻に及んだ。また有名な戦艦ポチョムキンでは1905年6月に革命派水兵による反乱が発生して国外へ持ち去られたが、後日鎮圧されて艦隊に復帰した。日露戦争が終結した1905年以降、ロシアは建造中だった前弩級戦艦1隻と2隻ずつ2グループ計4隻の中間砲を持つ準弩級戦艦を建造したが、前弩級戦艦も準弩級戦艦も残らず1923年のソビエト連邦結成に前後して除籍された。ソ連海軍は第二次世界大戦後ドイツからいくつかの前弩級戦艦を獲得したが、標的などとして処分されている。

1893年から1904年にかけて、イタリアは8隻の戦艦を起工した。最後の2つのクラスは著しく高速であったが、レジナ・マルゲリータ級は防護が十分でなく、レジナ・エレナ級は武装が貧弱だった。いくつかの点で、これらは巡洋戦艦の概念を先取りしたものとも考えられる[31]。オーストリア=ハンガリー帝国も1890年代に海軍の革新を行い、9隻の前弩級戦艦を発注したが、ドレッドノートの出現前にはハプスブルク級3隻が完成しただけだった。

アメリカと太平洋[編集]

アメリカ合衆国が戦艦の建造を始めたのは1891年のことである。それはまず足の短い沿岸防備用戦艦であり、中間砲として革新的な8インチ砲を備えている以外は、イギリスの戦艦フッドと類似していた。アメリカ海軍は、1901-02年起工のバージニア級までの間、比較的短航続距離で耐航性に乏しい艦を建造し続けた[10]。しかし、米西戦争の、特に輝かしいサンチャゴ・デ・キューバ海戦などにおいて、前弩級戦艦を持たない時代遅れのスペイン艦隊からアメリカの海上優位を守ったのがこれらの旧式艦であるのも確かである。バージニア級と、それに続く2つのクラスの前弩級戦艦はドレッドノート出現後に完成したが、そのときには既にアメリカにおける弩級戦艦の研究が開始されていた。1907年12月16日から1909年2月22日にかけて、アメリカの16隻の前弩級戦艦からなる「グレート・ホワイト・フリート」の世界周航が行われた[32]。

日本は、前弩級戦艦時代に起きた大きな2つの海上戦争の両方に関与していた。日本の最初の前弩級戦艦である富士型は、日清戦争の勃発時点ではまだ建造中だった[33]。日清戦争では、黄海海戦において日本の装甲巡洋艦と防護巡洋艦が清国北洋艦隊の旧式装甲戦艦と巡洋艦の混成艦隊を撃破した。勝利の後、同地域へのロシアの圧力に直面して、日本は富士型2隻に加えてさらに4隻の前弩級戦艦を発注した。それらは日本艦隊の中核を構成し、日露戦争の黄海海戦と日本海海戦の2回の海戦において、数的に勝るロシア艦隊と交戦した。日本海軍は新旧さまざまのロシア戦艦8隻を捕獲したほか、日露戦争後にもさらにもう数クラスの前弩級戦艦を建造した。

退場[編集]

1906年当時、イギリスが戦艦ドレッドノートを就役させたことにより、既存のすべての戦艦が旧式化することになった。ドレッドノートは中間砲や副砲を廃止し、12インチ(305 mm)主砲を4門でなく10門装備することによって、前弩級戦艦の4門に対し8門の片舷火力を持ち、前面に対する火力も2門から6門に増加していた[34]。以降、8門以上の主砲を搭載し、かつ6門以上の砲を同一方向に斉射できるのが弩級戦艦(および巡洋戦艦)の定義となる。「単一巨砲」方式への移行は、交戦距離の増大と、最後の前弩級戦艦における中間砲の大口径化の論理的帰結であった。従来の前弩級戦艦では遠距離砲戦での命中はあまり期待できないが、主砲の数を増すことにより命中率を上げるのである。さらに単純に主砲の数を増やすのみならず、艦橋から一元的に射撃管制を行う事により、遠距離砲戦での命中率を上げたのである。日本とアメリカはドレッドノート以前に同様な武装を持つ戦艦の設計を行っていたが、ドレッドノートに先を越される結果となった[35]。

この新種の軍艦の利点は、その武装にとどまらなかった。ドレッドノートは、イギリス戦艦として初めて推進機関に蒸気タービンを採用し、前弩級戦艦で標準的だった18ノットでなく、21ノットの最高速度を得ていた。最大口径砲だけが海戦において有効であると考えた場合、多数の12インチ(305 mm)砲を搭載するいわゆる「弩級戦艦」は、戦闘において既存の戦艦より2ないし3倍の戦力を有する[36]。一方で中間砲や副砲が有効な場合においては、前弩級戦艦と弩級戦艦の砲力差はそれほどではないため、接近しての砲戦になれば弩級戦艦の優勢は消滅する。速度性能において前弩級戦艦に勝る場合は、副砲や中間砲の射程距離外という、弩級戦艦にとって有利な砲戦距離を維持できる。火力と機動力の両方で勝ることにより、「弩級戦艦」は前弩級戦艦を出し抜くことができる。

しかし、時代遅れにはなりながらも、前弩級戦艦は現役を続け、重要な戦闘にも参加した。弩級戦艦と巡洋戦艦は艦隊決戦に不可欠であるとすべての国が考えたため、機雷や潜水艦の脅威から厳重に守られ、できるだけ本国の近くに維持された。前弩級戦艦は旧式化し、それだけ価値が低いと考えられたため、より危険な状況に投入されたり、より遠い地域に展開されることになった[37]。

現存する唯一の前弩級戦艦は、日露戦争などに参戦した大日本帝国海軍の戦艦三笠であり、1925年以降現在まで、横須賀で博物館船となっている(三笠公園)。

第一次世界大戦[編集]

前弩級戦艦の多くは第一次世界大戦の間も現役にあった。主機と兵器の進歩により、前弩級戦艦は最新の装甲巡洋艦に対しても有効でなく、弩級戦艦や巡洋戦艦には全く歯が立たないとされていたが、それでも戦争で大きな役割を演じた。

最も顕著なものは1914年の晩秋、南アメリカ方面におけるイギリス海軍とドイツ海軍との衝突において示されたものである。2隻のドイツ巡洋艦がイギリスの海運を脅かしたが、海軍本部は巡洋戦艦を主力艦隊から割いて世界の反対側に送るようなことはできないと判断し、その代わりに1896年製の骨董品である前弩級戦艦カノーパスを派遣した。それは当該区域のイギリス巡洋艦戦隊の増強を意図したものであったが、実際問題としてカノーパスは、その鈍足により、決戦であるコロネル沖海戦に間に合わない結果となった。カノーパスはそれに続くフォークランド沖海戦で汚名を返上したが、それは港湾防備艦として成したものだった。カノーパスはドイツの巡洋艦グナイゼナウを当時としては大遠距離となる13,500ヤード(12,300 m)で砲撃した。唯一の命中弾は前の晩から装填されたままだった訓練弾であった。斉射された実弾はすべて水面に着弾して爆発したのに対し、この訓練弾は水面で跳ね、グナイゼナウの煙突に飛び込んだのである。おそらくこのことにより、グナイゼナウは石炭をまだ積み込み中だったイギリス戦隊への急襲を思いとどまり、イギリス戦隊は被るかも知れなかった大きな被害を免れることができた。その後の戦い(フォークランド島沖海戦)は、コロネル沖海戦の後で派遣された2隻のインヴィンシブル級巡洋戦艦によって決着が付けられた[38]。これは、イギリスの前弩級戦艦が敵艦に対して行った、おそらく唯一の有意義な戦闘であった。

黒海では、5隻のロシアの前弩級戦艦が、1914年11月のサールィチ岬の海戦で、オスマン帝国海軍の巡洋戦艦ヤウズ・スルタン・セリムと短い戦闘を行った。

新型艦を投入するリスクが高い戦場でも、失って惜しくない前弩級戦艦なら使うことができる、という原則は、イギリス、フランス、ドイツのいずれにおいてもあてはまり、各国は補助的戦場でそれを適用した。ドイツ海軍はバルト海の戦いでしばしば前弩級戦艦を使用した。前弩級戦艦が最も多く投入されたのはガリポリの戦いである。イギリスおよびフランスの12隻の前弩級戦艦は、1915年3月にダーダネルス海峡征圧を意図した部隊の中核をなしていた。前弩級戦艦の役割は、オスマン帝国の沿岸砲台と交戦する最新鋭の超弩級戦艦クイーン・エリザベスの支援だった。この戦いにおいて3隻の前弩級戦艦が機雷に触れて沈没し、数隻が大破した。しかし作戦を中止に追い込んだのは、惜しくない前弩級戦艦の損害ではなかった。2隻の巡洋戦艦も損害を受け、クィーン・エリザベスを機雷敷設海域に進入させる危険は冒せないし、前弩級戦艦だけでは海峡の反対側に潜んでいるオスマン帝国の巡洋戦艦(ヤウズ)に対抗することができず、作戦は失敗した[39]。前弩級戦艦はガリポリ上陸の支援も行い、さらに3隻(ゴライアス、トライアンフ、マジェスティック)を喪った[40]。

ドイツの前弩級戦艦戦隊は1916年のユトランド沖海戦にも参加した。ドイツの海軍軍人はこれらの艦を、本格的な戦闘ではすぐに沈んでしまうと考えて「5分間の船」と呼んでいた[41]。しかし前弩級戦艦戦隊はその時間を超えて有効な役割を演じた。ドイツ艦隊が戦場から離脱したとき、前弩級戦艦は闇が迫る中、危険を冒してイギリス戦艦戦隊に立ち向かった[42]。それでも沈んだ前弩級戦艦は、双方の主力艦隊が離脱したあとの夜間の混戦で撃沈されたポンメルン1隻のみだった[43]。

1918年11月の休戦後、アメリカ海軍は15隻の旧式戦艦、8隻の装甲巡洋艦、2隻の大型防護巡洋艦を一時的な輸送任務につけた。これらの艦はそれぞれ1回から6回の大西洋横断航海を行い、145,000人以上を故国に帰還させた[44]。

第二次世界大戦[編集]

第一次世界大戦の後、大部分の前弩級戦艦と弩級戦艦は、ワシントン海軍軍縮条約の下で武装解除された。大部分はスクラップとして解体され、他は標的として破壊されるか、訓練あるいは支援艦の任務を与えられた。戦艦三笠のみは、ワシントン条約の特別な例外として、博物館船として残され、紆余曲折の後現在に至る。 ドイツはヴェルサイユ条約の規定により大部分の艦隊を失い、装甲沿岸防備艦として8隻の前弩級戦艦(同時に現役勤務に就くのは6隻以内とされた)のみ保有を認められた[45]。そのうち2隻は第二次世界大戦にも従軍した。その1隻、シュレスヴィヒ・ホルシュタインは、ドイツのポーランド侵入の際、ポーランドのヴェステルプラッテ岬を砲撃した。シュレスヴィヒ・ホルシュタインはその後戦争の大半を練習艦として過したが、修理中の1944年12月に沈没し、1945年1月にその位置で解体された。もう1隻のシュレジェンは、1945年3月に触雷、沈没した[3]。 なお、第二次世界大戦においては、太平洋、大西洋問わず退役または武装を解かれた前弩級戦艦が、他にも数隻戦没している。ギリシャの準弩級戦艦キルキスとレムノスは、1914年にアメリカ海軍から購入したものだが、1941年のドイツ軍のギリシャ侵攻の際に、就役していない状態で、ドイツ軍の急降下爆撃機により沈められた[46]。太平洋では、アメリカ潜水艦サーモンが、1942年5月に、前弩級戦艦であり当時工作艦に類別の後非武装化されていた日本海軍の朝日(日本海海戦にも参加)を雷撃により撃沈した[47]。

第二次世界大戦後[編集]

第二次世界大戦まで残存していたごく一部の前弩級戦艦も、大戦で殆どが撃沈され、世界的に見ても終戦時残存していた艦は少ない。しかし、ほんの一部だが生き残り、また戦後も活動した艦も存在する。 ドイツ海軍のブラウンシュヴァイク級戦艦「ヘッセン (戦艦)」はユトランド沖海戦にも参加した前弩級戦艦だが、第二次世界大戦前に標的艦に改造された後、戦後ソビエト海軍に移され、そこでも標的艦として1960年まで現役であった。 また、見方によっては日本海軍の三笠 も生き残りであり、これは現在も横須賀市に保管されており、現在に前弩級戦艦の存在を伝えている。

関連項目[編集]

脚注[編集]

- ^ Roberts, p. 112.

- ^ Massie, Dreadnought, pp. 474-5.

- ^ a b Chesneau, p. 200.

- ^ Beeler, pp. 167–168: he cites Oscar Parkes as seeing the similarities between Admirals and Royal Sovereigns, but disagrees.

- ^ a b c Sumrall, p. 14.

- ^ Roberts, pp. 117–125.

- ^ Roberts, p. 113.

- ^ Campbell, p. 169.

- ^ Campbell, p. 163.

- ^ a b Roberts, p. 122.

- ^ Roberts, pp. 125–126.

- ^ Sondhaus, pp. 170, 171, 189.

- ^ Roberts, pp. 125–6.

- ^ Hill, p. 155.

- ^ a b Roberts, p. 117.

- ^ Roberts, pp. 132–133.

- ^ The Eclipse of the Big Gun, p. 8.

- ^ Sondhaus, p. 166.

- ^ Griffiths, pp. 176–177.

- ^ Roberts, p. 132.

- ^ a b Roberts, p. 114.

- ^ Griffiths, p. 177.

- ^ Sondhaus, pp. 155–156, 182–183.

- ^ Sondhaus, pp. 170–171.

- ^ Sondhaus, p. 186.

- ^ Sondhaus, p. 167.

- ^ Sondhaus, p. 181.

- ^ Sondhaus, pp. 180–181.

- ^ Roberts, p. 125.

- ^ Roberts, pp. 120–121.

- ^ Roberts, p. 126.

- ^ Great White Fleet - USS Vermont BB-20 Archived 2009年8月8日, at the Wayback Machine.

- ^ Roberts, p. 123.

- ^ Massie, Dreadnought, p. 473.

- ^ Sumrall, p. 15; Jentschura, Jung, Mickel p. 23.

- ^ Massie, Dreadnought, pp. 471-3.

- ^ Massie, Castles of Steel, p. 433.

- ^ Bennett, G, Naval Battles of the First World War, p. 114.

- ^ Massie, Castles of Steel, pp. 466–467.

- ^ Massie, Castles of Steel, pp. 483, 492–493.

- ^ Massie, Castles of Steel, p. 564.

- ^ Massie, Castles of Steel, p. 634.

- ^ Massie, Castles of Steel, p. 648.

- ^ “USN Ship Types -- World War I Transports -- Combat Warships employed as Transports”. History.Navy.Mil. 2009年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月6日閲覧。

- ^ Lonton 1975, p.13.

- ^ Chesneau, p. 404.

- ^ Jentschura, Jung, Mickel p. 18.

出典[編集]

- Beeler, John, Birth of the Battleship: British Capital Ship Design 1870–1881. Caxton, London, 2003. ISBN 1-84067-5349

- Burt, R. A., British Battleships 1889-1904 Annapolis, MD: Naval Institute Press, 1988. ISBN 0-87021-061-0.

- Chesneau, Roger (ed). Conway's All the World's Fighting Ships 1922-1946. London: Conway, 1980. ISBN 0-85177-146-7.

- Gardiner, Robert and Lambert, Andrew Steam, Steel and Shellfire: The Steam Warship, 1815–1905. Conways, London, 2001, ISBN 0-7858-1413-2

- Roberts, J. The Pre-Dreadnought Age in Gardiner Steam, Steel and Shellfire.

- Campbell, J. Naval Armaments and Armour in Gardiner Steam, Steel and Shellfire.

- Griffiths, D. Warship Machinery in Gardiner Steam, Steel and Shellfire.

- Gardiner, Robert. The Eclipse of the Big Gun: The Warship 1906-45. Conways, London, 1992. ISBN 0-85177-607-8

- Sumrall, R. The Battleship and Battlecruiser in Gardiner Eclipse of the Big Gun.

- Hill, Robert War at Sea in the Ironclad Age. Cassell, London, 2000. ISBN 0-304-35273-X

- Jentschura Jung & Mickel, Warships of the Imperial Japanese Navy 1869–1946, ISBN 0-85368-151-1

- Keegan, J. The First World War. Pimlico, London, 1999. ISBN 0-7126-6645-1.

- Kennedy, Paul M. The Rise and Fall of British Naval Mastery. Macmillan, London, 1983. ISBN 0-333-35094-4.

- Lenton, H.T. German Warships of the Second World War. London:Macdonald and Jane's, 1975. ISBN 0356 04661 3.

- Massie, Robert K. Dreadnought: Britain, Germany and the Coming of the Great War. Pimlico, London, 2004. ISBN 978-184-413528-8

- Massie, Robert K. Castles of Steel: Britain, Germany and the Winning of the Great War at Sea. Pimlico, London, 2005. ISBN 1-844-13411-3

- Sondhaus, Lawrence. Naval Warfare 1815–1914. Routledge, London, 2001. ISBN 0-415-21478-5