プロイセンのネーデルラント進駐

プロイセンのネーデルラント進駐(ドイツ語: Preußischer Einmarsch in Holland)は、1787年に行われた、プロイセン王国によるネーデルラント連邦共和国(オランダ共和国)に対する軍事介入である。

前史[編集]

原因[編集]

総督とレヘンテンの緊張[編集]

-

18世紀末のネーデルラント連邦共和国。

-

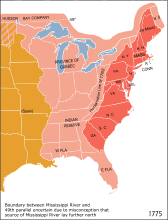

18世紀末のグレートブリテン王国。

ネーデルラント連邦共和国(左の前掲図を参照)は18世紀末、多大な政治的緊張下にあった。アメリカ独立戦争(1775年-1783年)によって、国家分裂の危機が迫っていたのである[1]。ジョージ2世の孫でホラント総督のウィレム5世はイギリス国王に味方し、13植民地(中央の前掲図を参照)の反乱鎮圧を支持していた。諸都市の指導層、いわゆるレヘンテンはこれに対し、アメリカの植民地に味方してイギリスの宿敵、フランスと同盟していた独立派にカリブ海のシント・ユースタティウス島から武器と弾薬を供給したのである。本件と、アメリカ及びネーデルラントの共和派が1780年に表明した条約に挑発されたグレートブリテン王国(右の前掲図を参照)は同年12月、ネーデルラントに宣戦した。こうしていわゆる第四次英蘭戦争(1780年-1784年)が勃発したのである[1]。

第四次英蘭戦争の影響[編集]

ネーデルラント艦隊の戦備は滞っており、イギリスとの海戦は早々に決着がついた[2]。1784年に結ばれたパリ条約の結果は、アムステルダムにとって壊滅的であった。なぜならイギリスは今や、インド東岸におけるネーデルラントの所領を要求できたからである。連合東インド会社はパリ条約による通商規定の結果、崩壊した。ネーデルラント連邦共和国はイギリスの船舶に対し、共和国の全支配領域の自由通航まで認めざるを得なかったため、ネーデルラントの経済力の源泉――世界中の舟航と新大陸・アジアの植民地帝国との交易[2]――は枯渇した。この経済の没落は内政上の緊張を決定的に恒常化させ、遂にホラント総督やレヘンテンと並ぶ第三の政治勢力、いわゆるパトリオッテンを生み出した[2]。

パトリオッテンの運動[編集]

パトリオッテンの運動は1784年、いわゆるパリ条約の「災厄の年」に発生した。パトリオッテンは総督に事実上、君主のような特権の縮小を求める一方、レヘンテン各家からは一種の代議制民主主義を意図した参政権の拡大を要求する[2]。第四次英蘭戦争の結果がもたらした経済への影響に対する憤慨は、パトリオッテン運動がイギリスよりもフランスに接近する背景となった。フランスの援助をもってイギリスの影響力を退けようというのである。しかしこれは、イギリスから支援を受けていたホラント総督ウィレム5世の解任をも意味していた。こうして総督職の維持を巡る判断が、ネーデルラントに内戦を招きかねないことが明確となり始めた[2]。

内戦の危機に至る展開[編集]

軍事衝突[編集]

1785年、諸州の都市代表の会議であるスターテン・ヘネラールはホラント総督から国家の正規軍の指揮権を剥奪した[3]。忠実な家臣団とイギリスからの資金援助により、ウィレム5世はそれでもかなりの私設軍を召集することができた[3]。しかしパトリオッテンの支配下にあったデン・ハーグ、カンペン、ズヴォレ、ズトフェンとハーダーウェイクも兵を派遣する。ウィレム5世の軍はエルブルフとハッテムを巡る戦いに勝ち抜いたものの、なお趨勢は全く決していなかった。1786年、ウィレム5世はホラント総督職を解任される。ウィレム5世が地位の奪還を望むのであれば、それは義兄であるプロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム2世の軍事的援助にかかっていた[3]。ウィレムの妻、ウィルヘルミナは、兵員195,000名の司令官であるプロイセン国王の妹であった[3]。

ウィレム5世、ベルリンのフリードリヒ・ヴィルヘルム2世の宮廷に滞在[編集]

ウィレム5世は1786年10月、プロイセンの首都ベルリンへ赴くべくネーデルラント連邦共和国の国土を後にした。彼はすでに書面で先代のプロイセン国王、フリードリヒ2世に支援を要請していたが、国王は勧告と助言を与えるのみで期待に反し、援軍を送ることはなかった[4]。フリードリヒ2世は最期まで、パトリオッテンを支援していたフランスへの接近を望んでいたのである。また国王フリードリヒ・ヴィルヘルム2世も、フランスに対するこの「融和政策」の継続を希望していた。彼はイギリスとフランスの戦争へプロイセンが巻き込まれることに、国益を見出せなかった。とはいえ、フランスはアメリカ独立戦争の趨勢を決したばかりであった。プロイセンが介入した場合、ウィレム5世が政敵を厳罰に処し、それがネーデルラントの長期的安定に寄与しないことはフリードリヒ・ヴィルヘルム2世にも分かっていた。このようにウィレム5世の悪名は、プロイセン軍の名声まで台無しにしかねないものであった。フリードリヒ・ヴィルヘルム2世はウィレム5世を迎え入れたものの、心を翻すことはなかった。代わりにプロイセン国王は軍務大臣のエーヴァルト・フリードリヒ・フォン・ヘルツベルクに、どうすれば連邦共和国の平和を回復できるか、フランス公使と協議するよう命じた。こうして彼は妹に対し、共和国の安定に尽くしていると主張できたのである[4]。

ウィルヘルミナの摂政[編集]

ベルリンへ旅立つ前、ウィレム5世は妻のウィルヘルミナ・ファン・プロイセンに政務を委託していた[5]。この交代によって連邦共和国の利害関係は、ウィレム5世の治世に比べてプロイセンにとり政治的重要性を増すはずであった。ウィレム5世がこの状況を意図的に計算に入れていたかどうかは、研究者の間で意見が分かれている[5]。しかし確実なのは、ウィルへルミナからの数々の書簡がフリードリヒ・ヴィルヘルム2世への圧力を高めたことである。例えば彼女は1787年2月6日、ナイメーヘンで妥協策よりも退位を選ぶと書き送っている。

「名誉とともにデン・ハーグへ帰還できないなら、私たちは完全に身を引いた方が良いと思います[6]。」

- ヴィルヘルミーネ・フォン・プロイセン

しかし実際には、大幅に権力を縮小された総督代行はデン・ハーグで、閉ざされた扉の前に立ち尽くしていた。この町はスターテン・ヘネラールの議場として、政治の中心地であった[5]。ウィルヘルミナがこの会議への参加を拒んだことは、さらにその職務の妨げとなった。そしてパリから届いたある知らせが、ようやく外交情勢の変化の始まりを告げたのである[5]。

フランス外交の麻痺[編集]

1780年代、フランス王国は破産寸前であった。何よりアメリカ独立戦争の戦費が、王室にとって起債なしには負い切れない債務を招いたのである。国家の財政を立て直すためフランス国王ルイ16世は努力を重ね、遂に1787年2月、いわゆる名士会の招集に漕ぎ着けた[7] 。公衆からの強力な圧力を背景に、貴族と聖職者が免税特権を返上するだろうとフランス政府は予測していた。しかし、その見込みは外れる[7]。フランスの税制改革の失敗はネーデルラントにおけるフランスの同盟者にも影響を及ぼし、パトリオッテンも同じく支払い困難に陥った[8]。

プロイセンとフランスの交渉[編集]

フランスの弱点が明らかであったにも拘らず、フリードリヒ・ヴィルヘルム2世はその仲介者としての役割を堅持した。この点において国王は、大臣カール・ヴィルヘルム・フォン・フィンケンシュタインと叔父、ハインリヒ・フォン・プロイセンが与えた助言に従ったのである[9]。ただ軍務大臣エーヴァルト・フリードリヒ・フォン・ヘルツベルクのみが国王に介入を勧めた。ヘルツベルクはウィルヘルミナに書簡で、プロイセン国王が彼女にホラント総督としての権限の返上を勧めていると知らせた[10]。この妥協はその後、官職の維持に役立つというのである。その目的を達成するために、フリードリヒ・ヴィルヘルム2世の戦略として、フランス・プロイセン両国の仲介により連邦共和国の各州と交渉が行われるという手筈であった。しかし早くも1787年5月、ホラント州はフランスとプロイセンの仲介を拒否する。これによって、プロイセン政府の従来の方針はひとまず不成功に終わった[10]。

クーデターの準備[編集]

フランス王国は財政難によってパトリオッテンに武器を供給できなかったので、ウィレム5世の支持者はクーデターを準備した[10]。そのためにウィルヘルミナは、不首尾に終わったとはいえプロイセン国王にヴェーゼル要塞の軍需物資を貸与するよう願い出た。フリードリヒ・ヴィルヘルム2世はいまだにフランスへの配慮を理由に、それが実施できないと釈明した。それでもオラニエ家を支持する大規模な蜂起をデン・ハーグで引き起こすため、1787年6月にチラシや新聞は、ウィレム5世がホラント総督に復職するべく10,000名の兵を率いて帰還すると告知する。しかし実際のところ、その兵力は遥かに少なかった[10]。またウィレム5世のデン・ハーグへの進軍も中止となった[10]。

プロイセンの介入に至る道[編集]

ウィルヘルミナの旅行と待機[編集]

内戦を回避するべく、ウィルヘルミナ・ファン・プロイセンはプロイセン国王にそれでも軍事介入を強いるための一計を案じた。1787年6月26日、ウィルヘルミナは挑発的にもナイメーヘンからデン・ハーグへ旅立とうとしたのである[11]。その馬車は、兵の警護を受けないこととされた。行程の2/3を過ぎ、ホラント州の境を越える際、馬車がレック川の渡し船に移される前に、気づいた者がそれを押し止めた。スコーンホーフェンで乗客はパトリオッテンの義勇兵から、反転ではなくて待機を求められる。この「逮捕」は旅行の継続に関するスターテン・ヘネラールの判断を待つためであり、実態を伴わなかったものの、ウィルヘルミナはこれをフリードリヒ・ヴィルヘルム2世に「不当な扱い」を伴う「拘留」であると述べた。本当はウィルヘルミナは指揮官の住居に留め置かれ、身分に相応しい待遇を受けていた。結局、スターテン・ヘネラールはウィルヘルミナのナイメーヘンへの帰還を決定した[9]。

プロイセン政府の反応[編集]

急使の移動時間を考慮すると、フリードリヒ・ヴィルヘルム2世は恐らく1787年6月30日にウィルヘルミナの拘束の経緯を知らされたものと思われる。このことは政府に、外交方針の変更の帰結を想定する時間を充分に与えた[12]。フリードリヒ・ヴィルヘルム2世とその政府は初めて、軍事的手段を検討したのである。それでも武力介入は、当時の法認識では「最後の手段」(ultima ratio)もしくは「非常手段」とされていた。つまり国王は、軍の介入を法哲学的に理由付けできなくてはいけなかったのである。彼は妹の旅行の阻止と拘束を、ホーエンツォレルン朝全体の名誉を棄損するものと受け止めることでその理由にした。王家の不可侵性が疑問視されたことで、もしホラント州が賠償を拒否するなら出征が正当化されるというのである。早くも1787年7月3日、国王は東部でネーデルラント領ヘルダーラント州と境を接するプロイセン領クレーフェ公領に、部隊を集結させた。しかしフランスとの戦争を避けるため、ベルリンは交渉の席でなお、この軍事的脅威を前にパリとデン・ハーグの同盟が実際にどれほど強固であるか試した[12]。フランスが本当にネーデルラントへ派兵するための経済的手段を欠くのであれば、プロイセン政府は迅速な軍事的成功を期待できた。パトリオッテンはフリードリヒ・ヴィルヘルム2世から正統政権として認められていなかったため、宣戦を布告する必要さえなかったのである[12]。

プロイセンとイギリスの接近[編集]

外交情勢は、プロイセンにとってさらに有利になった。ロンドンの政府と会談した後、プロイセンの外交官、ジローラモ・ルケズィーニは1787年7月3日に手紙を送り、イギリスがプロイセンに、フランスに対抗するための軍事支援を提供する用意があるとフリードリヒ・ヴィルヘルム2世に伝えたのである。イギリス外相はルケズィーニに、プロイセン国王が復讐を望むなら、連合王国国王ジョージ3世もそれを支持すると知らせた。1787年7月8日にはプロイセンの軍事行動を海路から援護するべく、完全に艤装を整えた軍艦40隻がイギリスの諸港を出発する。またこれによって、フランスはクレーフェにおけるプロイセン軍の行動から注意を逸らされることとなった。ヴェルサイユに対してロンドンは、これがただの無害な「艦隊演習」であると宣言した[13]。

賠償請求を巡る争い[編集]

プロイセンもフランスに対する欺瞞行動を開始した。見せかけとしてフリードリヒ・ヴィルヘルム2世は、フランスとの交渉を継続する意向を示す。彼の目的はいまだに、プロイセン・フランス両国のネーデルラントにおける武力を伴わない仲介にあるというのである[13]。しかし実際のところ、プロイセンの外交担当者は共同した仲介行動の前提として実現不可能な賠償を請求していた。ルイ16世は10,000名から12,000名の軍をジヴェに集結させる、と脅したが、そのような準備が行われた様子はなかった。絶え間ない財政難によって、フランスはその後もネーデルラントへの進攻を実施することができなかったのである。その代わり、蜂起を準備するべくフランスからフリースラントへ密かに送られる傭兵や技術者の数は、さらに増えていった。フランスの目標は、再びパトリオッテンを出兵によって支援できるようになるまで同盟の申し出と厳しい威圧を交互に行い、プロイセンを引きつけ続けることであった。しかしフランスの戦略はプロイセンの宮廷に見透かされていたので、廷臣は1787年9月に進駐を開始する許可をプロイセン国王に求めている。賠償がどのような形を取るべきか、という表明がいまだになかったため、国王は妹に彼女が何を要求しているのか知らせるよう求めた。ウィルヘルミナはフランスの工作員がネーデルラントを去ること、パトリオッテンの権力を剥奪し、その武装を解除することとウィレム5世のホラント総督復職を要求した[13]。さらにウィレム5世の帰還後も、プロイセンの支援下に総督としての職務に対する影響力の行使を望んでいたのである。

進駐[編集]

進駐の開始[編集]

フリードリヒ・ヴィルヘルム2世はホラント州へ宛てた最後通牒の中で、1787年9月12日までにウィルヘルミナの求めに応じるよう要求した[14]。ホラント州が補償を拒むと、フリードリヒ・ヴィルヘルム2世はブラウンシュヴァイク公率いるプロイセン軍20,000名をネーデルラントへ進駐させた[14]。国王自身はこの遠征に参加しなかったものの、これに関してベルリンのある月刊誌に頌歌、『アウグストゥスの帰還に』の翻訳が掲載された。この風刺は、軍事行動の名誉に相応しいのはフリードリヒ・ヴィルヘルム2世ただ一人であると表現する狙いがあった。なぜなら現在のスペインにおける戦いを将軍アグリッパに託したアウグストゥスのように、この遠征は国王の命令によって実現したからである[14]。つまり兵も士官も、勅意を実行する道具に過ぎないというのであった[14]。早くも同年9月14日、プロイセン軍はナイメーヘンに到着する。イギリスの軍艦40隻が、あり得べきフランスからの攻撃に備えて沿岸を警護していたが、来攻はなかった[14]。ルイ16世は、100,000名の兵を動員中であるとフリードリヒ・ヴィルヘルム2世に書き送ったが、ベルリンはそれを虚仮威しと見抜いていた。プロイセン軍が先へ進むほど、フランスの宮廷はパトリオッテンへの支援を縮小していったのである。続いてパトリオッテンの抵抗は、随所で崩壊した[14]。

アムステルダムの占領[編集]

1787年10月1日、プロイセン軍は早くもアムステルダムの城門に迫った[14]。この重要な大交易都市にして共和国でも最多の人口を擁する町へは、多くのパトリオッテンが逃れていた。プロイセンのカール・ヴィルヘルム・フェルディナント・フォン・ブラウンシュヴァイク元帥は町の上層部に、ウィルヘルミナの要求に従い、諸隊の入城を認めるための時間を午後6時まで与える。プロイセンの軍務大臣ヘルツベルクも、書簡でアムステルダムの軍事占領に拘っていた。

プロイセンの野営ではアムステルダムを砲撃で陥落させようという計画があったが、その選択肢は幸いにもブラウンシュヴァイク公によって却下された。彼は町を夜襲に晒す。アムステルダムは1787年10月10日まで耐えた。町が降伏したのは、フランスからの救援がもはや期待できないという知らせが届いてからである。ルイ16世にとってアムステルダムの陥落は、フランスの公衆に対する自らの威信を修復不可能なほど損ねた重大な外交的敗北を意味した。後にナポレオンは、この「国辱」にフランス革命の主因を見出している[16]。

パトリオッテンの迫害[編集]

プロイセン軍はパトリオッテンの指導層をフランス王国やオーストリア領ネーデルラントへ追放し、愛国主義者の団体を解散させ、義勇兵の武装を解除し、公職にある者の政治思想の確認を遂行し、その時には短期間の逮捕も辞さなかった[16]。ウィレム5世はデン・ハーグへの帰還を果たし、ホラント総督としての権力を取り戻すことができた。

結果[編集]

ネーデルラントへのプロイセン軍の駐留[編集]

プロイセン政府は少なくとも、ネーデルラントにおける公然とした内戦を回避するための迅速な軍事介入を成功させたものの、事態の決着はいまだに全くついていなかった。ヘルツベルクはプロイセン軍が撤退を予定していた1787年11月以降、フランスが独自の立場から軍事介入する機会を掴むことを、他の誰よりも危惧していた。その場合、彼が収めたと見た成功の全てが元の木阿弥になりかねなかった。ウィルヘルミナからの嘆願の手紙によって、フリードリヒ・ヴィルヘルム2世は最終的に4,000名の兵をホラント州に残留させることを承服した[17]。ブラウンシュヴァイク公カール・ヴィルヘルム・フェルディナントはさらに、指揮下の兵3,000名をネーデルラント連邦共和国へ転属させた[17]。

プロイセンの影響力行使[編集]

フリードリヒ・ヴィルヘルム2世は、ネーデルラントにおいてプロイセン領の拡大を果たせなかった[18]。また、アムステルダムの町から賠償金を取り立てることも諦めた。それは「国王の利益と栄誉に悪影響を及ぼす」と、ウィルヘルミナが警告したからである。彼女は、プロイセン軍が解放者として来たのだと書き送った。それでも賠償金を要求すれば、彼への見方が変わるというのである。しかしフリードリヒ・ヴィルヘルム2世は、長期にわたる成功は収められなかったが、レヘンテンの諸家と共和国の官人を思い通りに制御するべく、その軍事的影響力を利用したいと考えていた。彼にとってさらに重要だったのは、プロイセンの大国としての地位を「北方の同盟体系」によって固めることであった。ベルリンの念頭にあったのは、フランスやオーストリアとの外交上の平衡錘となるプロイセン、イギリスとネーデルラントの同盟であった。こうして、これまで支配的であったプロイセンの外交的孤立を克服しようとしたのである[18] 。その同盟の第一歩となったのは、プロイセンとネーデルラントの支援協定であった。

同盟協定[編集]

1788年4月15日、その協定はデン・ハーグで調印された。攻撃を受けた際、両国は相互の軍事支援を約束したのである。プロイセンは、相手国の独立を保障した。同日、イギリスもネーデルラントとさらなる支援協定を結んだ。1788年4月19日にはプロイセン、イギリス、スターテン・ヘネラールとホラント州の各代表が追加の同盟に調印する[19]。そこでフランス王国は共通の敵として名指しされ、プロイセンの軍事行動と部隊の駐屯のため支払われるべき金額が見積もられた。同様に、今や再建された保守的な統治体系を締約国が保護すると決まった。第一条は、プロイセンにこの同盟への兵員66,000名の提供を義務付け、その運用は三カ国の軍事委員会が決定することになった。またプロイセンは有事において、イギリスとネーデルラントの部隊の支援を受けられるとした。第三条はプロイセンへの支払額を規定している。イギリスとネーデルラントは、それぞれ月に50,000ポンドを支払うことになった。また各兵員の給養のため、フリードリヒ・ヴィルヘルム2世は第五条に従い一か月に1ポンド12シリングを各同盟国から受け取った。これによって国王は指揮下にある全軍の給養費の1/3を賄えた[19]。プロイセン政府は同盟の網をロシア帝国、スウェーデンやデンマークにまで拡大しようと計画していた。このように強大な同盟国とともに、フリードリヒ・ヴィルヘルム2世はヨーロッパの平和を継続的に確保できると考えていた。しかしその希望は、わずか数年後には幻想であったことが明らかとなる。

フランス革命中の同盟崩壊[編集]

その条約も計画も長続きしないなどとは、行動をとった三カ国も1788年には予見できなかった。第一次対仏大同盟戦争(1792年-1797年)でフランス第一共和政の軍の侵攻を受けた後、早くも1795年にはネーデルラント連邦共和国は存在しなくなり、それとともにネーデルラントの世襲的総督職も終焉を迎えたのである。代わって登場したのはフランスに従属するバタヴィア共和国、そして1806年以降はホラント王国であった[20]。イギリスの軍事支援を失ったプロイセンは、バーゼルの和約でフランスに対し中立を宣言した。

文献[編集]

- David E. Barclay: Friedrich Wilhelm II. (1786–1797). In: Frank-Lothar Kroll (Hrsg.): Preußens Herrscher. Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II. (= Beck'sche Reihe. 1683). Beck, München 2006, ISBN 3-406-54129-1, S. 190.

- クルト・ヤニー: Geschichte der Preußischen Armee vom 15. Jahrhundert bis 1914. Hrsg.: Eberhard Jany. Band3. Biblio Verlag, Osnabrück 1967, S.209–216 (Erweitere Auflage der Originalausgabe von 1928).

- フリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・クライスト : Tagebuch von dem Preußischen Feldzug in Holland. 1787. (デジタル版)

- テオドーア・フォン・トロシュケ, Der preußische Feldzug in Holland 1787, 1875, (デジタル版)

- テオドーア・フィリップ・フォン・プファウ, Geschichte des preussischen Feldzuges in der Provinz Holland, 1790, (デジタル版)

脚注[編集]

- ^ a b Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. 1. Auflage. 2014, ISBN 978-3-7375-0749-3, p.18ff.

- ^ a b c d e Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. ISBN 978-3-7375-0749-3, p.20ff.

- ^ a b c d Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. ISBN 978-3-7375-0749-3, p.24ff.

- ^ a b Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. ISBN 978-3-7375-0749-3, p.31ff.

- ^ a b c d Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. ISBN 978-3-7375-0749-3, p.35ff.

- ^ Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors S. 35 ff.

- ^ a b Hans Ulrich Thamer: Die Französische Revolution. ISBN 978-3-406-50847-9, p.23.

- ^ Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. ISBN 978-3-7375-0749-3, p.36.

- ^ a b Brigitte Meier: Friedrich Wilhelm II. König von Preußen: Ein Leben zwischen Rokoko und Revolution. 2007, ISBN 978-3-7917-2083-8, p.113.

- ^ a b c d e Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. ISBN 978-3-7375-0749-3, p.45ff.

- ^ Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. p.71.

- ^ a b c Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. ISBN 978-3-7375-0749-3, p.80ff.

- ^ a b c Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. p.98ff.

- ^ a b c d e f g Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. S.119ff

- ^ Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors p. 122 ff.

- ^ a b Zitha Pöthe: Perikles in Preußen: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors p. 122 ff.

- ^ a b Zitha Pöthe: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. p.134.

- ^ a b Zitha Pöthe: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. p.142ff.

- ^ a b Zitha Pöthe: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. p.149ff.

- ^ Zitha Pöthe: Die Politik Friedrich Wilhelms II. im Spiegel des Brandenburger Tors. p.150.