「ミシェル・レリス」の版間の差分

編集の要約なし |

|||

| (他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox 作家 |

|||

[[画像:Michel Leiris.JJ.1984.jpg|thumb|ミシェル・レリス(1984年)]] |

|||

| name = ミシェル・レリス<br>Michel Leiris |

|||

'''ミシェル・レリス'''(Michel Leiris、[[1901年]][[4月20日]] - [[1990年]][[9月30日]])は[[フランス]]の[[詩人]]・民族学者。 |

|||

| image = Michel Leiris.JJ.1984.jpg |

|||

| image_size = 270px |

|||

| caption = ミシェル・レリス(1984年) |

|||

| pseudonym = |

|||

| birth_name = ジュリアン・ミシェル・レリス |

|||

| birth_date = {{生年月日と年齢|1901|04|20|no}} |

|||

| birth_place = {{FRA}}、[[パリ16区]] |

|||

| death_date = {{死亡年月日と没年齢|1901|04|20|1990|09|30}} |

|||

| death_place = {{FRA}}、[[エソンヌ県]]{{仮リンク|サン=ティレール (エソンヌ県)|fr|Saint-Hilaire (Essonne)|label=サン=ティレール}} |

|||

| resting_place = [[ペール・ラシェーズ墓地]] |

|||

| occupation = [[詩人]]、[[民族学]]者、[[美術評論家]]、[[随筆家]] |

|||

| language = [[フランス語]] |

|||

| education = [[博士号]](民族学) |

|||

| alma_mater = [[高等研究実習院]] |

|||

| movement = [[シュルレアリスム]]、{{仮リンク|社会学研究会|fr|Collège de sociologie}} |

|||

| notable_works = 『幻のアフリカ』<br>『成熟の年齢』<br>『ゲームの規則』(全4巻) |

|||

| influences = |

|||

| influenced = |

|||

| awards = {{仮リンク|批評家賞|fr|Prix des Critiques}}<br>{{仮リンク|国家文学大賞|fr|Grand prix national des Lettres}}受賞拒否 |

|||

| signature = |

|||

}} |

|||

'''ミシェル・レリス'''('''Michel Leiris'''、[[1901年]][[4月20日]] - [[1990年]][[9月30日]])は[[フランス]]の[[詩人]]、[[民族学]]者、[[美術評論家]]、[[随筆家]]。[[シュルレアリスム]]の運動に参加し、『{{仮リンク|シュルレアリスム革命|fr|La Révolution surréaliste}}』に言語遊戯を駆使した「語彙集(私の註釈をおし込んで)」などを発表するが、5年ほどで脱退。[[ジョルジュ・バタイユ]]らが創刊した『{{仮リンク|ドキュマン|fr|Documents}}』誌の編集事務局を務め、バタイユ、[[ロジェ・カイヨワ]]とともに「{{仮リンク|社会学研究会|fr|Collège de sociologie}}」を結成。民族学者[[マルセル・グリオール]]が率いる{{仮リンク|ダカール=ジブチ調査団|fr|Mission Dakar-Djibouti}}に参加し、『幻のアフリカ』を発表。[[第二次大戦]]中に対独[[レジスタンス運動|レジスタンス]]作家による地下出版に参加。戦後、[[ジャン=ポール・サルトル]]らとともに『[[レ・タン・モデルヌ]]』誌を創刊。代表作の『幻のアフリカ』、自伝的小説『成熟の年齢』と『ゲームの規則』(全4巻)は[[プレイヤード叢書]]として刊行された。 |

|||

== 略歴 == |

|||

詩人[[マックス・ジャコブ]]に師事、のち[[1924年]]に画家[[アンドレ・マッソン]]らと[[シュルレアリスム]]運動に参加。『シュルレアリスム革命』誌に最初期の重要作である「語彙集、わたしはそこにわたしの註釈をつめこむ」等のテクストを発表。既成の単語の一般的意味を解体し、音の類似や観念連合に基づく私的かつフェティッシュなファンタスムによって語を再構成していく「語彙集」に見られる言語への特異な拘泥は生涯一貫して続く。ゆえにレリス作品には翻訳が困難なテクストが多い。 |

|||

== 生涯 == |

|||

[[1926年]]、ルイーズ・ゴドンと結婚。反植民地主義を標榜していた[[シュルレアリスム]]と[[リュシアン・レヴィ=ブリュール|レヴィ・ブリュル]]の著作から民族学への関心が開かれる。 |

|||

=== 背景 === |

|||

[[1929年]]、シュルレアリスム運動を離脱したのち、友人の[[ジョルジュ・バタイユ]]が編集主幹を務めた『ドキュマン』誌立ち上げに参加し、いくつかの重要なテクストを発表。 |

|||

1901年4月20日、ジュリアン・ミシェル・レリスとして[[パリ16区]]の教養ある[[ブルジョワジー|ブルジョワ]]家庭に生まれる。名門校{{仮リンク|リセ・ジャンソン=ド=サイイ|fr|Lycée Janson-de-Sailly|label=}}を退学後、1918年に[[バカロレア (フランス)|バカロレア]]を取得し、1920年に[[パリ大学]]に入学。[[化学]]を専攻したが、[[ジャズ]]に心酔し、[[フェルナン・レジェ]]の作品に惹かれるなど、次第に[[音楽]]、[[美術]]、[[文学]]への関心を深めていった<ref name=":0">{{Cite web|title=Michel Leiris, « l'homme intégral »|url=http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Leiris/|website=mediation.centrepompidou.fr|accessdate=2019-12-28|publisher=Centre Pompidou|author=Vanessa Morisset|language=fr|year=2013|month=7}}</ref><ref name=":1">{{Cite book|title=Bibliographie des écrits de Michel Leiris|date=|year=1996|publisher=Jean Michel Place|author=Louis Yvert|pages=1-113|language=fr|chapter=Chronologie. Écrits 1924-1940|url=http://bljd.sorbonne.fr/Actualites/p30/Bibliographie-de-Leiris}}</ref>。 |

|||

=== 前衛芸術 === |

|||

[[1931年]]から1933年にかけてダカール=ジブチ、アフリカ横断調査団に秘書兼文書係として参加し、その折の日誌を[[1934年]]に『幻のアフリカ』として公刊。特に第二部の大部分を占めるアビシニア(エチオピア)における憑依現象をめぐる記述は圧巻。フィールドにおける観察者の偏差を曝すために私的な迷妄に満ちた記述を織り交ぜたこの日誌は、ポスト・コロニアリズムの文脈で高く評価されることになる。 |

|||

転機となったのは、1921年の詩人・[[画家]]の[[マックス・ジャコブ]]との出会いであった。ジャコブに直接詩作を学ぶと同時に<ref name=":1" />、彼を介して[[前衛芸術]]家と知り合ったからである。その一人が、生涯にわたって親交を深めることになる画家[[アンドレ・マッソン]]である。処女作『シミュラークル(模擬)』は、レリスの詩とマッソンの[[石版画]]による詩画集(1925年刊行)である。 |

|||

[[ファイル:Plaque square de l'Oiseau lunaire.jpg|サムネイル|290x290ピクセル|ミロらが住んでいたパリ15区ブロメ通り45番地にある銘板]] |

|||

マッソンは当時、[[15区 (パリ)|パリ15区]]の{{仮リンク|ブロメ通り|fr|Rue Blomet|label=}}に住んでいた。「ブロメ通りグループ」として知られる前衛画家・作家が住んでいた場所であり、{{仮リンク|パブロ・ガルガーリョ|fr|Pablo Gargallo|label=}}が[[ジョアン・ミロ]]と共同でアトリエを構え、マッソンのところには{{仮リンク|エリ・ラスコー|fr|Élie Lascaux|label=}}、[[ジャン・デュビュッフェ]]、{{仮リンク|ロラン・テュアル|fr|Roland Tual|label=}}、{{仮リンク|ジョルジュ・ランブール|fr|Georges Limbour|label=}}、[[アントナン・アルトー]]、[[ロベール・デスノス]]らの画家や作家が訪れていた。彼らの活動を支援していたのが、「ピカソの画商」として知られ、特に[[フォーヴィスム]]や[[キュビスム]]の画家を支持した[[ドイツ]]出身の[[画商]]・美術評論家{{仮リンク|ダニエル=ヘンリー・カーンワイラー|fr|Daniel-Henry Kahnweiler|label=}}であり<ref>{{Cite web|title=ダニエル=ヘンリー・カーンワイラー|url=https://artscape.jp/dictionary/modern/1198463_1637.html|website=artscape.jp|accessdate=2019-12-28|publisher=|language=ja|author=浅沼敬子|date=2009-01-15}}</ref>、さらに彼を介して[[パブロ・ピカソ]]、[[フアン・グリス]]、小説家{{仮リンク|マルセル・ジュアンドー|fr|Marcel Jouhandeau|label=}}、そしてカーンワイラーの娘ルイーズ・ゴドンに出会った(1926年に結婚)<ref name=":0" /><ref name=":1" />。 |

|||

=== シュルレアリスム === |

|||

フランスに帰国後、トロカデロ民族誌学博物館(現[[人類博物館]])の黒人アフリカ部門に勤務。民族学における専門は憑依現象、秘密言語、アフリカ美術。バタイユと[[ロジェ・カイヨワ]]の主宰した社会学研究会に参加を請われ、[[1938年]]に「日常生活のなかの聖なるもの」という題で講演を行うも離脱。バタイユの秘密結社アセファルにも参加せず、この後バタイユとの亀裂を一時深める。 |

|||

1924年には、さらにジョルジュ・バタイユ、[[レーモン・クノー]]、{{仮リンク|ジャック・バロン|fr|Jacques Baron|label=}}などに出会い、[[アンドレ・ブルトン]]が率いるシュルレアリスムの運動に参加し、同年末に創刊された文芸誌『シュルレアリスム革命』に言語遊戯を駆使した「語彙集(私の註釈をおし込んで)」(邦訳『獣道』所収)や[[夢]]の記述などを寄稿した<ref>{{Cite web|title=La Révolution surréaliste|url=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58450863|website=Gallica|date=1925-04-15|accessdate=2019-12-31|language=FR|publisher=Bibliothèque nationale de France}}</ref><ref>{{Cite web|title=La Révolution surréaliste|url=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58451673|website=Gallica|date=1929-12-15|accessdate=2019-12-28|language=FR|publisher=Bibliothèque nationale de France}}</ref>。 |

|||

1925年7月2日に、シュルレアリストらが先達と仰ぐ詩人[[サン=ポル=ルー]]を招いて祝宴を催したこと、しかもこの会が大混乱に終わったことは、シュルレアリスムを語る上で重要な出来事だが、このときレリスは、女性作家{{仮リンク|ラシルド|fr|Rachilde|label=}}の(当時の世相を反映した)愛国的な発言に対して、「フランス打倒、([[リーフ共和国]]大統領の)[[アブド・エル・クリム]]万歳」と叫んで窓から飛び降りたこともまた、一つの逸話として残っている<ref>{{Cite web|url=https://bibliobs.nouvelobs.com/la-guerre-du-gout-par-philippe-sollers/20130607.OBS2447/quand-les-surrealistes-criaient-a-bas-la-france.html|title=Quand les surréalistes criaient : "A bas la France !"|accessdate=2019-12-28|publisher=L'Obs|author=Philippe Sollers|authorlink=フィリップ・ソレルス|date=2013-06-08|language=fr}}</ref>。この発言は、リーフ共和国に対するフランスの[[宣戦布告]]([[第3次リーフ戦争|リーフ戦争]])、[[モロッコ]]侵攻に対するものであった。というのは、この侵攻を受けて、作家[[アンリ・バルビュス]]を中心とする平和・反戦運動「クラルテ」<ref>{{Cite web|title=クラルテ運動|url=https://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%86%E9%81%8B%E5%8B%95-56619|website=[[コトバンク]]|accessdate=2019-12-28|language=ja|publisher=}}</ref>とその機関誌『クラルテ』に寄稿していたレリスを含むシュルレアリストらがリーフ戦争反対声明に共同署名し、同日付で[[フランス共産党|共産党]]の機関紙『[[リュマニテ]]』紙に掲載していたからである<ref>{{Cite web|title=Le Rif rebelle, une longue tradition de lutte pour la liberté|url=https://www.humanite.fr/le-rif-rebelle-une-longue-tradition-de-lutte-pour-la-liberte-637884|website=L'Humanité|date=2017-06-22|accessdate=2019-12-28|language=fr|publisher=|author=Inès Pierre}}</ref><ref>{{Cite web|title=Rififi sur le Rif|url=https://www.liberation.fr/cahier-special/1998/01/12/rififi-sur-le-rif_544724|website=Libération.fr|date=1998-01-12|accessdate=2019-12-28|language=fr|publisher=|author=Jean-François Sirinelli}}</ref>。レリスが『クラルテ』誌に寄稿したのは1925年から26年にかけてであり、1927年にはブルトン、[[ルイ・アラゴン]]、[[ポール・エリュアール]]、[[バンジャマン・ペレ]]ら他のシュルレアリストと同様に共産党に入党したが、レリスは早くも数か月後には離党している<ref name=":1" />。 |

|||

1930年代前半に書かれた『成熟の年齢』は娼婦ユディットと貞淑なルクレティアという相反する女性のイメージをめぐって書かれたエロティックな断章形式の自伝的作品であるが、再版時から付された「闘牛として考察された文学」はレリス文学を知るうえで特に重要。1938年の『闘牛鑑』は小品ながら極めて詩的なエクリチュールで織られたエロスと死をめぐる闘牛論であり、闘牛という啓示的スペクタクルもレリス文学を貫く大きな軸のひとつである。 |

|||

1927年にはブルトンと仲違いし、教員資格を取得して[[カイロ]]の高等学校で教鞭を執っていたランブールに会うために[[エジプト]]を訪れ<ref>{{Cite journal|和書|author=本田貴久|year=|date=2004-05-31|title=ミシェル・レリスの詩学の変遷 ― 失敗というモチーフをめぐって|url=http://doi.org/10.15083/00036186|journal=仏語仏文学研究|volume=29|page=|pages=223-241|publisher=[[東京大学]]仏語仏文学研究会|issn=09190473}}</ref>、帰途、[[ギリシャ]]、[[イタリア]]を旅行した。 |

|||

戦後は[[ジャン・ポール・サルトル]]らとともに『レ・タン・モデルヌ』誌立ち上げに参加し、マルティニックの詩人[[エメ・セゼール]]とも親交を結びながら反植民地主義の立場を鮮明にする。 |

|||

=== バタイユ -『ドキュマン』誌 === |

|||

[[1948年]]から1976年にわたって4冊刊行された『ゲームの規則』がレリスの代表作であり、単なる自伝文学という領域にとどまらない稠密かつ反小説的な語りをもったエクリチュールが展開される。b、f、i、rの文字がすべてのタイトルに入っていることに注目されたい。[[1981年]]の『オランピアの頚のリボン』と遺作となった[[1988年]]の『角笛と叫び』も基本的には『ゲームの規則』の延長線上にある。また、『夜なき夜、昼なき昼』に代表される夢の記述という系譜もシュルレアリスト時代からの一貫してのテーマであったが、レリスにおいて夢の記述は詩に還元されず厳密な記述が試みられていることが多い。 |

|||

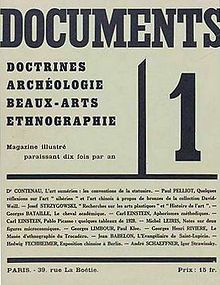

[[ファイル:Documents No1 Cover.jpg|サムネイル|『ドキュマン』誌第1号(1929年)]] |

|||

一方、すでに1924年頃から[[民族誌学]]の講義を受講し始め、1929年には、人類学者の[[リュシアン・レヴィ=ブリュール]]、[[マルセル・モース]]、{{仮リンク|ポール・リヴェ|fr|Paul Rivet|label=}}がパリ大学で開設した{{仮リンク|民族学研究所|fr|Institut d'ethnologie|label=}}でモースに師事した<ref name=":1" />。 |

|||

レリスがシュルレアリスムの運動から脱退したのも1929年であり、また、同じ年の4月からバタイユとトロカデロ民族学博物館(現[[人類博物館]])の副館長{{仮リンク|ジョルジュ・アンリ・リヴィエール|fr|Georges Henri Rivière (muséologue)|label=}}を中心に編集された『ドキュマン』誌の編集事務局を務めた。『ドキュマン』誌は[[考古学]]、美術、民族誌学の学術雑誌であり、民族学者マルセル・グリオールも編集に関わっていた<ref>{{Cite web|title=Documents (Paris. 1929)|url=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34421975n/date|website=gallica.bnf.fr|accessdate=2019-12-28|publisher=Gallica - Bibliothèque nationale de France|language=fr}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/clientbookline/service/reference.asp?output=PORTAL&INSTANCE=INCIPIO&DOCBASE=CGPP&DOCID=0468425|title=Documents (REVUE) : doctrines, archéologie, beaux-arts, ethnographie (n.1-3, 1929) : archéologie, beaux-arts, ethnographie, variétés : magazine illustré paraissant dix fois par an / Georges Henri Rivière, secrétaire général Georges Bataille|accessdate=2019-12-28|publisher=Bibliothèque Kandinsky - Centre Pompidou|language=fr}}</ref>。『ドキュマン』誌は翌1930年の第15号をもって終刊となったが、バタイユにとってもレリスにとっても後の著作につながる重要な活動の場であり<ref name=":2">{{Cite journal|和書|author=[[千葉文夫]]|year=1997|title=ホロフェルネスの頸|url=http://hdl.handle.net/2065/8459|journal=早稲田大学大学院文学研究科紀要(第2分冊)|volume=43|page=|publisher=[[早稲田大学]]大学院文学研究科|language=43-58|issn=1341-7525}}</ref>、レリス同様にシュルレアリスムを離れた作家や詩人が参加していた。実際、バタイユが1930年にブルトンへの反論として出版した小冊子『{{仮リンク|死骸 (小冊子)|en|Un cadavre|label=死骸}}』には20人の元シュルレアリストが参加し、このうちレリス、ランブール、デスノス、ジャック・バロン、{{仮リンク|ジョルジュ・リブモン=デセーニュ|fr|Georges Ribemont-Dessaignes|label=}}は『ドキュマン』誌の寄稿者であった<ref name=":3">{{Cite journal|和書|author=唄邦弘|month=3|year=2007|title=ジョルジュ・バタイユにおける形態の弁証法 ― 雑誌『ドキュマン』における「人間の姿」|url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/81002322|journal=美学芸術学論集|volume=3|page=|pages=18-40|publisher=[[神戸大学]]文学部芸術学研究室}}</ref>。これは、1924年の[[アナトール・フランス]]の葬儀の際にブルトン、アラゴン、エリュアール、[[フィリップ・スーポー]]らが、アナトール・フランスというフランス文学の権威を葬り去り、乗り越えようとするシュルレアリスムの象徴的な行為として出版した『死骸』の[[パロディー]]であり、同じ『死骸』というタイトルの小冊子に、『シュルレアリスム革命』誌に掲載されたブルトンの写真に茨の冠を[[モンタージュ]]した写真([[ジャック=アンドレ・ボワファール]]作)を掲載し、その下にシュルレアリスムの[[自動記述]]をもじって「自動預言者」と書かれ、表題「死骸」の下には、1924年の『死骸』においてアナトール・フランスに対して書かれた「死んだ後まで、この男の死骸を残しておくことはない」という言葉がブルトンに対する言葉としてそのまま書き写されている。この小冊子にバタイユは「去勢されたライオン」と題する記事を掲載し、シュルレアリスムを「去勢された思想」として批判したのである<ref name=":3" />。 |

|||

美術の領域でも、マッソンのほか、[[パブロ・ピカソ|ピカソ]]、[[アルベルト・ジャコメッティ]]、[[フランシス・ベーコン (芸術家)|フランシス・ベーコン]]、ウィフレッド・ラムらと親交を結びつつ、愛する作家だけを論じるという特異な美術批評を残した。 |

|||

=== 精神分析から自己探求・自伝へ === |

|||

日記(日本語訳も刊)は、自己のエクリチュールを展開し続けたレリスにおいて重要な位置を占め、なおかつ読み物としても面白い。 |

|||

一方、『ドキュマン』誌に寄稿していた1929年から1930年にかけて、レリスはバタイユに勧められて、{{仮リンク|アドリアン・ボレル|fr|Adrien Borel|label=}}による[[精神分析学|精神分析]]治療を受け始めた。ボレルは1920年代にバタイユ、レリスら多くの作家の精神療法医であったが<ref name=":4">{{Cite web|title=L'ÂGE D'HOMME|url=http://www.universalis.fr/encyclopedie/l-age-d-homme/|website=Encyclopædia Universalis|accessdate=2019-12-28|language=fr-FR|publisher=|author=Aliette Armel}}</ref>、レリスにとっては治療というより[[カタルシス]]であり、この経験から、ボレルに対して告白したように、内心の苦しみや記憶、生活の諸相を書いて行こうという考えが生まれた。これは自伝的小説『成熟の年齢』において語られていることであり、本書は1939年刊行だが、書き始めたのは1930年のことである。治療(告白)のきっかけとなった[[ルーカス・クラナッハ|クラナッハ]]の貞女[[ルクレティア]]と娼婦[[ユディット]]の裸体画、その[[エロティシズム]]に関する記事は、同年に書かれ、『成熟の年齢』に収められることになり、初版の表紙に掲載されたのも、この2対の裸婦像である<ref name=":2" /><ref name=":4" />。こうした自己探求はこの後生涯にわたって書き継がれる『ゲームの規則』においてさらに深まって行く(後述)。 |

|||

=== アフリカ横断民族学調査 === |

|||

== 主要著作 == |

|||

[[ファイル:Mission DD, 1931.jpg|サムネイル|ダカール=ジブチ調査団(1931年)前列左から{{仮リンク|アンドレ・シェフネル|fr|André Schaeffner}}、ジョルジュ・アンリ・リヴィエール、マルセル・グリオール。リヴィエールとグリオールの間に顔が見えるのがレリス。|代替文=|260x260ピクセル]] |

|||

*1925年 - 『シミュラークル』(未訳)Simulacre |

|||

上述のように、民族学者マルセル・グリオールは『ドキュマン』誌の編集に関わっていたが、レリスが彼と直接知り合ったのはリヴィエールを介してである。「民族学を学ぶ文学者」として紹介されたレリスは、グリオールが率いるダカール=ジブチ調査団に秘書兼文書係として参加することになった。これは、1931年から[[アフリカ大陸]]西端の[[ダカール]]から東端の[[ジブチ]]まで横断しながら民族学の調査を行い、トロカデロ民族学博物館のためのオブジェや資料を収集することが目的であった<ref name=":4" />。一団は5月に[[ボルドー]]港を出港してダカールに向かい、10月から11月にかけて{{仮リンク|サンガ (マリ共和国)|fr|Sangha (Mali)|label=サンガ}}(現[[マリ共和国]])の[[ドゴン族]]の秘密言語について、さらに翌1932年の7月から11月にかけて[[ゴンダール|ゴンダル]](現[[エチオピア]])の{{仮リンク|ザール (民間信仰)|fr|Zār|label=ザール}}信仰、特に[[憑依]]現象について調査を行った<ref name=":1" />。これらの調査は、『サンガのドゴン族の秘密言語』(1948年刊行)、『ゴンダルのエチオピア人における憑依とその演劇的諸相』(『[[新フランス評論]]』誌1938年7月号掲載の後、1958年刊行。邦訳『日常生活の中の聖なるもの(ミシェル・レリスの作品4)』所収)に結実することになる。 |

|||

*1927年 - 『基本方位』Le Point Cardinal |

|||

*1934年 - 『幻のアフリカ』L'Afrique Fantôme |

|||

*1937年 - 『闘牛技』Tauromachies |

|||

*1938年 - 『闘牛鑑』Miroir de la tauromachie |

|||

*1939年 - 『成熟の年齢』L'Age d'Homme |

|||

*1939年 - 『語彙集、わたしはそこにわたしの註釈をつめこむ』(未訳)Glossaire j’y serre mes gloses |

|||

*1943年 - 『癲癇』Haut Mal |

|||

*1946年 - 『オーロラ』Aurora |

|||

*1948年 - 『ゲームの規則 ビフュール』Biffures (La Règle du Jeu - I) |

|||

*1955年 - 『ゲームの規則 フルビ』(未訳)Fourbis (La Règle du Jeu - II) |

|||

*1958年 - 『ゴンダルのエチオピア人における憑依とその演劇的諸相』La Possession et ses aspects théatraux chez les Éthipien du Gondar |

|||

*1961年 - 『夜なき夜、昼なき昼』Nuits sans nuits et quelques jours sans jour |

|||

*1966年 - 『ゲームの規則 小繊維』(未訳)Fibrilles (La Règle du Jeu - III) |

|||

*1966年 - 『獣道』Brisées |

|||

*1967年 - 『黒人アフリカの美術』(共著)Afrique Noire: la Création Plastique |

|||

*1976年 - 『ゲームの規則 微かなる響き』(未訳)Frêle Bruit (La Règle du Jeu - IV) |

|||

*1981年 - 『オランピアの頚のリボン』Le Ruban au cou d’Olympia |

|||

*1985年 - 『言語 縦揺れ あるいは語がわたしに語るもの』(未訳)Langage tangage ou ce que les mots me disent |

|||

*1987年 - 『レーモン・ルーセル 無垢な人』Roussel l’ingénu |

|||

*1988年 - 『角笛と叫び』A cor et à cri |

|||

*1992年 - 『ゼブラージュ』(一部邦訳有り)Zébrage |

|||

*1992年 - 『ミシェル・レリス日記』Journal 1922-1989 |

|||

*1992年 - 『オペラティック』Operratiques |

|||

『サンガのドゴン族の秘密言語』は、レリスの学位論文であり、[[高等研究実習院]]で民族学の学位を取得するために、[[イスラーム神秘主義]]を専門とする[[宗教学者]]で指導教官の{{仮リンク|ルイ・マシニョン|fr|Louis Massignon|label=}}<ref>{{Cite web|title=ルイ マシニョン|url=https://kotobank.jp/word/%E3%83%AB%E3%82%A4%20%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%83%A7%E3%83%B3-1632834|website=コトバンク|accessdate=2019-12-28|language=ja|publisher=}}</ref><ref>{{Cite web|title=ルイ・マシニョン - 特設サイト「井筒俊彦入門」|url=http://www.keio-up.co.jp/kup/sp/izutsu/doc/x9y5.html|website=www.keio-up.co.jp|accessdate=2019-12-28|publisher=[[慶應義塾大学]]出版会|language=ja}}</ref>に提出されたが、書き直しを命じられて再提出し、1938年に受理された<ref name=":5">{{Cite journal|和書|author=谷口亜沙子|year=2008|title=『サンガのドゴン族の秘密言語』を読む ― ミシェル・レリスと聖なる赤|url=https://doi.org/10.20634/ellf.93.0_166|journal=フランス語フランス文学研究|volume=93|page=|pages=166-179|publisher=[[日本フランス語フランス文学会]]}}</ref>(なお、これ以前の1935年から37年にかけて文学の[[学士号]](民族学、社会学および[[宗教史]]専門)を受け、[[アムハラ語]]の資格を取得している<ref name=":1" />)。ドゴン族の秘密言語とは、「ドゴンの[[秘密結社]]によって伝承されている聖なる言葉」であり、[[異界]]との交流や儀式、[[神話]]の伝承にのみ用いられる特殊な言語であって、日常言語とは異なる<ref name=":5" />。[[語彙]]数はわずか300語程度だが、それだけに一つの言葉に込められる意味が深く、レリスはこれを「真の詩」と見なしている<ref name=":5" />。 |

|||

== 日本語訳(近年) == |

|||

*『角笛と叫び』 [[千葉文夫]]訳、[[青土社]]、1989年 |

|||

*『レーモン・ルーセル 無垢な人』 [[岡谷公二]]訳、[[ペヨトル工房]]、1991年 |

|||

*『幻のアフリカ』 岡谷公二・田中淳一・高橋達明訳、[[河出書房新社]]、1995年/[[平凡社ライブラリー]]、2010年 |

|||

*『ピカソ・[[アルベルト・ジャコメッティ|ジャコメッティ]]・ベイコン』 岡谷公二訳、[[人文書院]]、1995年 |

|||

*『オランピアの頸のリボン』 谷昌親訳、人文書院、1999年 |

|||

*『ゲームの規則ビフュール』 岡谷公二訳、[[筑摩書房]]、1999年 |

|||

*『デュシャン・ミロ・マッソン・ラム』 岡谷公二訳、[[人文書院]]、2002年 |

|||

*『ミシェル・レリス日記』(全2巻) ジャン・ジャマン校注、[[みすず書房]]、2001-2002年 |

|||

*:千葉文夫ほか訳、1巻は<1922-1944年>、2巻は<1945-1989年> |

|||

*『夜なき夜 昼なき昼』 細田直孝訳、現代思潮新社、2013年 |

|||

*『オペラティック』 大原宣久・三枝大修訳、[[水声社]]、2014年 |

|||

*『ゲームの規則』(全4巻) 岡谷公二・谷昌親ほか訳、[[平凡社]]、2017-2018年 |

|||

一方、エチオピアの[[民間信仰]]であるザールは、患者(主に女性)に憑依したザールの精霊を、音楽や供犠によってなだめる儀式を中心とし、この儀式を執り行うのも女性、特に黒人女性である<ref>{{Cite journal|和書|author=清水芳見|year=|date=1986-03-29|title=中東・北東アフリカに見られる憑霊信仰ザールの伝播経路に関する一考察|url=http://doi.org/10.15021/00004389|journal=国立民族学博物館研究報告|volume=10|issue=4|page=|pages=1123-1144|publisher=[[国立民族学博物館]]}}</ref>。レリスが惹かれたのは、表題が示すとおり、憑依現象そのものの美的・演劇的側面であった<ref>『日常生活の中の聖なるもの(ミシェル・レリスの作品4)』所収「ゴンダルのエチオピア人にみられる憑依とその演劇的諸相」参照。</ref>。 |

|||

==関連項目== |

|||

*[[シュルレアリスム]] |

|||

== |

=== 『幻のアフリカ』 === |

||

[[ファイル:ASangha 03.JPG|サムネイル|260x260ピクセル|サンガ(現マリ共和国)]] |

|||

*[http://langue-fr.c.u-tokyo.ac.jp/resonances/resonances02/resonances2003_note_h.pdf 研究ノートミシェルレリスとアフリカ人女性 『幻のアフリカ』から『フルビ』へ] |

|||

1933年2月にアフリカでの調査を終えて帰国。美術雑誌『{{仮リンク|ミノトール|fr|Minotaure (revue)|label=}}』や文芸誌『新フランス評論』に寄稿し、また、元共産党員で歴史学者・評論家の{{仮リンク|ボリス・スヴァーリン|fr|Boris Souvarine|label=}}が創設した「{{仮リンク|民主共産主義サークル|fr|Cercle communiste démocratique|label=}}」の会員として、彼が主宰する『社会批評』誌にも寄稿した<ref>{{Cite web|url=http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/clientbookline/service/reference.asp?output=PORTAL&INSTANCE=INCIPIO&DOCBASE=CGPP&DOCID=0473767|title=La Critique sociale (REVUE) : revue des idées et des livres. Sociologie, économie politique, histoire, philosophie ... / directeur Boris Souvarine|accessdate=2019-12-18|publisher=Bibliothèque Kandinsky - Centre Pompidou|language=fr}}</ref>。『社会批評』誌は『ドキュマン』誌の終刊後にバタイユが批評活動を継続していた雑誌であり、レリスは以後、再びバタイユと活動を共にすることになる。 |

|||

翌1934年にトロカデロ民族学博物館のサブサハラ・アフリカ部門担当となり、1937年にこの後身としてポール・リヴェによって設立された人類博物館でも引き続き1948年まで担当した(なお、ポール・リヴェを会長として1934年に結成された[[反ファシズム知識人監視委員会]]にも参加している)。1934年はまた、アフリカでの調査に基づく『幻のアフリカ』を発表した年でもある。本書は民族誌とはいえ、必ずしも学術的なものではなく、レリスの個人的な意見、さらには夢の記述や性的な告白すら含む破格的なものであった。なお、『幻のアフリカ』は[[発禁]]処分を受けることになるが<ref>{{Cite web|title=平凡社ライブラリー 幻のアフリカ|url=https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784582767056|website=紀伊國屋書店|accessdate=2019-12-28|language=ja|publisher=}}</ref>、これは1941年10月の[[ナチス・ドイツ]]占領下でのことであり<ref name=":1" />、ドイツ軍による言論・思想の弾圧により、1940年9月28日に出版社労働組合と占領当局との間で検閲協定が締結された<ref>{{Cite journal|和書|author=重見晋也|year=2011|title=パラテクスト研究の問題点 ― Confluences誌を対象とした調査の事例に基づいて|url=https://www.gcoe.lit.nagoya-u.ac.jp/result/pdf/5-2_%e9%87%8d%e8%a6%8b.pdf|journal=HERSETEC. テクスト布置の解釈学的研究と教育|volume=5|issue=2|page=23}}</ref>後のことである。 |

|||

=== 聖なるものの社会学 === |

|||

1937年11月にバタイユ、ロジェ・カイヨワとともに、「聖なるものの社会学」のための研究機関「社会学研究会」を立ち上げた。バタイユの秘密結社「アセファル」(およびその機関誌『{{仮リンク|アセファル|fr|Acéphale (revue)|label=}}』)にはレリスもカイヨワも参加しなかったが、この2つの組織に共通するのは[[反ファシズム]]の思想である<ref>{{Cite web|title=社会学研究会 (現代美術用語辞典ver.2.0)|url=https://artscape.jp/artword/index.php/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A|website=artscape.jp|accessdate=2019-12-28|language=ja|publisher=|author=沢山遼}}</ref>。レリスの「日常生活の中の聖なるもの」は、1938年1月8日に開催された社会学研究会の例会で発表されたものであり、日常生活の細部まですべて聖なるものに関わっているドゴン社会について論じた、『ゲームの規則』(全4巻)の発端となる重要な論考である<ref name=":5" />。また、バタイユの愛人でレリスの親友でもあった{{仮リンク|コレット・ペニョ|fr|Colette Peignot|label=}}(通称ロール)は1938年に35歳で早世したとき、多くの未発表原稿を残しており、このうち、レリスとバタイユが最初に刊行したのが『聖なるもの』と題する遺稿集であった<ref name=":5" /><ref>{{Cite web|title=Colette Peignot, dite Laure (1903-1938)|url=https://nuitblanche.com/rubrique/ecrivains-meconnus-du-xxe-siecle/2014/04/colette-peignot-dite-laure/|website=Nuit blanche|date=2014-04-04|accessdate=2019-12-28|language=fr-FR|publisher=|author=Patrick Bergeron}}</ref>。 |

|||

=== 第二次大戦 - 対独レジスタンス === |

|||

[[ファイル:MH. Fronton.jpg|サムネイル|260x260ピクセル|[[ポール・ヴァレリー]]の言葉を掲げた人類博物館の正面 - 対独レジスタンス「{{仮リンク|人類博物館グループ|fr|Réseau du musée de l'Homme|label=}}」の拠点でもあった。]] |

|||

だが、1939年、第二次大戦勃発により、社会学研究会が解散になり、レリスは化学者として動員され、[[オラン]]([[アルジェリア]])の部隊に配属された<ref name=":0" />。翌40年には復員したが、妻の実家カーンワイラー家はドイツ軍非占領地域({{仮リンク|自由地域|fr|Zone libre|label=}})の南西部[[リムーザン地域圏]]へ疎開し、友人らもまた、その多くが[[マルセイユ]]から[[スペイン]]経由で[[亡命]]し始めていた。ミロは[[マヨルカ島]](スペイン)へ逃れた。アフリカ黒人彫刻を専門とするユダヤ系ドイツ人の美術評論家・作家で『ドキュマン』誌の主な寄稿者の一人であった{{仮リンク|カール・アインシュタイン|fr|Carl Einstein|label=}}は、[[スペイン内戦]]で共和派として戦った経験があるために亡命できずに、ナチスから逃れるために自殺した<ref>{{Cite book|title=Carl Einstein 1885-1940. Itinéraires d’une pensée moderne|date=|year=2002|publisher=Presse de l’Université Paris-Sorbonne|series=Monde germanique|author=Liliane Meffre|page=344|url=http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article24283|language=fr}}</ref>。パリに残っていたのは(対独協力者以外は)主に対独レジスタンスの作家であり、1942年にジャン=ポール・サルトルに出会った。サルトルとは戦後1945年に『レ・タン・モデルヌ』誌を創刊することになる。当初の編集委員は2人のほか、[[レイモン・アロン]]、[[シモーヌ・ド・ボーヴォワール]]、[[モーリス・メルロー=ポンティ]]、{{仮リンク|アルベール・オリヴィエ|fr|Albert Ollivier|label=}}、[[ジャン・ポーラン]]であった<ref>{{Cite web|title=Revue Les Temps Modernes|url=http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Revue-Les-Temps-Modernes|website=www.gallimard.fr|accessdate=2019-12-28|publisher=Éditions Gallimard|language=fr}}</ref>。 |

|||

戦時中は、ジャン・ポーランが共産党のレジスタンス・グループ「{{仮リンク|国民戦線 (レジスタンス)|fr|Front national (Résistance)|label=国民戦線}}」に属する{{仮リンク|全国作家委員会|fr|Comité national des écrivains|label=}} (CNE) の代表{{仮リンク|ジャック・ドクール|fr|Jacques Decour|label=}}とともに創刊した地下出版の『{{仮リンク|レットル・フランセーズ|fr|Les Lettres françaises|label=}}(フランス文学)』に寄稿し<ref>{{Cite web|title=Les Lettres françaises (Paris. 1942)|url=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348821c/date|website=gallica.bnf.fr|accessdate=2019-12-28|publisher=Bibliothèque nationale de France|language=fr}}</ref>、全国作家委員会にも加盟した。 |

|||

=== 戦中・戦後にかけての研究活動・社会活動 === |

|||

1943年1月にサブサハラ・アフリカの専門家として[[フランス国立科学研究センター|国立科学研究所]] (CNRS) の研究員に任命され、1945年に[[コートジボワール]]および[[英領ゴールド・コースト]](現[[ガーナ]])で民族学の調査を行った。戦後も引き続き、[[アンティル諸島]]で調査を行い、[[ハイチ]]で[[ヴードゥー教]]の儀式に参加。[[マルティニーク]]で詩人[[エメ・セゼール]]に出会い、以後、親交を深めることになった。また、民族学者[[クロード・レヴィ=ストロース]]に出会ったのもこの頃である。レヴィ=ストロースとレリスは、1951年に[[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]からの依頼で、反人種差別運動の一環として刊行される小冊子シリーズ「近代科学を前にした人種問題」の執筆を引き受け、レヴィ=ストロースは『人種と歴史』<ref>{{Cite web|title=人種と歴史/人種と文化|url=https://www.msz.co.jp/book/detail/08850.html|website=www.msz.co.jp|accessdate=2019-12-28|publisher=みすず書房|language=ja}}</ref>、レリスは『人種と文明』をそれぞれ発表した。このほか、[[心理学者]]、[[生物学]]者らがそれぞれの立場から執筆している<ref>{{Cite journal|author=Lasserre Guy|year=1954|title=Collection I'Unesco. La question raciale devant la science moderne (compte-rendu)|url=https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1954_num_7_27_4098_t1_0316_0000_2|journal=Les Cahiers d'Outre-Mer|volume=7|issue=27|page=316|language=fr}}</ref>。翌1952年にはアンティル諸島で2度目の調査を行うほか、12月には、[[世界平和評議会]]によって[[ウィーン]]で開催された世界諸国民平和大会にサルトル、{{仮リンク|エルヴェ・バザン|fr|Hervé Bazin|label=}}らとともに参加した<ref name=":1" />。 |

|||

1955年10月に仏中友好協会の代表団の一員として、[[中国共産党]]が率いる国家として成立して間もない[[中国]]を訪れた。[[共産主義]]に期待を寄せていたレリスには特に重要な旅であり<ref name=":6">{{Cite journal|和書|author=谷口亜沙子|year=2007|title=ミシェル・レリスの「新生」―『フィブリーユ』におけるもうひとつの円環|url=http://www.waseda.jp/bun-france/vol26.htm|journal=フランス文学語学研究|volume=|issue=26|page=|pages=65-82|publisher=[[早稲田大学]]大学院研究科}}</ref>、5週間にわたる滞在中に毎日書き続けた日記は『中国日記』として1994年に没後出版された。 |

|||

1960年9月、「[[アルジェリア戦争]]における不服従の権利に関する宣言」と題する「{{仮リンク|121人のマニフェスト|fr|Manifeste des 121|label=}}(宣言)」に署名。これは、哲学者[[フランシス・ジャンソン]]がアルジェリア独立運動を支援し、フランス軍隊からの脱走兵を援助するために作った地下組織「ジャンソン・グループ」の裁判の際に、これを支持する知識人121人が行った活動であり、サルトル、ボーヴォワール、ブルトン、[[トリスタン・ツァラ]]のほか、歴史学者の[[ピエール・ヴィダル=ナケ]]、哲学者の[[ジャン=フランソワ・ルヴェル]]、作家の[[ヴェルコール]]、[[フランソワーズ・サガン]]、[[マルグリット・デュラス]]、映画界から[[アラン・キュニー]]、[[アラン・レネ]]、[[シモーヌ・シニョレ]]なども参加した<ref>{{Cite web|title=Le manifeste des 121|url=https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/le_manifeste_des_121/181930|website=www.larousse.fr|accessdate=2019-12-28|language=fr|publisher=Éditions Larousse - Encyclopédie Larousse en ligne}}</ref>。 |

|||

国立科学研究所の研究主任として、1962年に[[ブアケ]](コートジボワール)で開催されたアフリカの宗教に関する会議、1966年にダカールで開催された黒人芸術に関する[[シンポジウム]]、1967年に[[ハバナ]]([[キューバ]])で開催された文化会議などに参加。キューバでは[[フィデル・カストロ]]に会う機会を得た。また、1964年に日本でピカソ展が開催されたときには、5月から6月にかけて来日した<ref name=":0" /><ref name=":1" />。 |

|||

=== 『ゲームの規則』ほか === |

|||

1948年に代表作『ゲームの規則』第1巻の『抹消』、1955年に第2巻の『軍装』が刊行された。この後、1966年に第3巻の『縫糸』、晩年の1976年に最後の第4巻『囁音』、没後の2003年にプレイヤード叢書として全4巻が刊行される。この一連の自伝的小説は、上述の『成熟の年齢』執筆の経緯におけるように、レリス独自の告白による自己探求であり、これは最晩年の小説『角笛と叫び』に至るまで継続されることになるが<ref>{{Cite journal|和書|author=横田悠矢|year=|date=2015-10-31|title=ミシェル・レリス『角笛と叫び』における自己探求|url=https://doi.org/10.14989/201869|journal=仏文研究|volume=46|page=|pages=179-192|publisher=[[京都大学]]フランス語学フランス文学研究会}}</ref>、第3巻執筆中の1957年5月に、レリスは[[フェノバルビタール]]剤を飲んで[[自殺]]を図った。未遂に終わったが、第3巻『縫糸』にはこの事件について、さらにはこの事件を通して夢や記憶を「縫糸」で縫合しようとする試みが描かれることになる<ref>{{Cite journal|last=|author=Vincent Kaufmann|first=|year=1990|date=|title=Payer de sa personne. Leiris entre Rimbaud et Mallarmé|url=https://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1990_num_79_3_2540|journal=Littérature|volume=79|issue=3|page=|pages=63–75|language=fr|doi=10.3406/litt.1990.2540}}</ref><ref name=":6" />。また、友人の[[アルベルト・ジャコメッティ]]が描いた52枚の挿絵([[エッチング]])による『無名の生ける灰』(1961年刊行)も、この事件に言及した作品である<ref>{{Cite web|title=Alberto Giacometti (1901-1966)|url=https://data.bnf.fr/fr/11904811/alberto_giacometti/|website=data.bnf.fr|accessdate=2019-12-28|publisher=Bibliothèque nationale de France|language=fr}}</ref><ref>{{Cite web|title=Repères chronologiques|url=http://www.fondation-giacometti.fr/fr/reperes-chronologiques|website=www.fondation-giacometti.fr|accessdate=2019-12-28|language=fr|publisher=Fondation Giacometti}}</ref>。 |

|||

マーグ財団出版社により1967年から1972年まで刊行された詩誌『{{仮リンク|レフェメール|fr|L'Éphémère|label=}}(はかなさ)』に寄稿。編集委員は[[イヴ・ボヌフォワ]]、{{仮リンク|アンドレ・デュ・ブーシェ|fr|André du Bouchet|label=}}、[[ルイ=ルネ・デ・フォレ]]、{{仮リンク|ガエタン・ピコン|fr|Gaëtan Picon|label=}}、主な寄稿者はアルトー、バタイユ、[[サミュエル・ベケット|ベケット]]、[[モーリス・ブランショ|ブランショ]]、[[フランツ・カフカ|カフカ]]らであった<ref>{{Cite web|url=http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/clientbookline/service/reference.asp?output=PORTAL&INSTANCE=INCIPIO&DOCBASE=CGPP&DOCID=0468442|title=L'Ephémère (REVUE) / réd. Yves Bonnefoy, André du Bouchet, René-Louis des Forets, Gaëtan Picon|accessdate=2019-12-28|publisher=Bibliothèque Kandinsky - Centre Pompidou|language=fr}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.revues-litteraires.com/articles.php?lng=fr&pg=839|title=L’Éphémère (1967-1972)|accessdate=2019-12-28|publisher=|website=revues-litteraires.com|language=fr}}</ref>。 |

|||

レリスは若い頃からマッソン、ピカソ、ジャコメッティのほか多くの画家と親しく、美術評論家としても知られるが、美術関連の著書を発表したのは晩年のことであり、特に深い関心を寄せていたのは、この3人の画家・彫刻家ほか、[[ヴィフレド・ラム]]、特に1966年に出会った[[フランシス・ベーコン (芸術家)|フランシス・ベーコン]]であった。邦訳は『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』、『デュシャン ミロ マッソン ラム』として刊行されているが、これらは、著書や論文、雑誌の記事を編纂したものである。 |

|||

1952年に『抹消(ゲームの規則 I)』および『軍装(ゲームの規則 II)』で{{仮リンク|批評家賞|fr|Prix des Critiques|label=}}を受賞したが、もともと栄誉を受けることを好まなかったレリスは、1980年、[[文化省 (フランス)|文化省]]によって授与される{{仮リンク|国家文学大賞|fr|Grand prix national des Lettres|label=}}を拒否した<ref>{{Cite web|title=En savoir plus sur Michel Leiris - Entretiens et documents|url=http://www.gallimard.fr/Footer/Ressources/Entretiens-et-documents/Plus-sur-l-auteur/En-savoir-plus-sur-Michel-Leiris/(sourcenode)/184215|website=www.gallimard.fr|accessdate=2019-12-28|publisher=Éditions Gallimard|language=fr}}</ref><ref>{{Cite web|title=Michel Leiris|url=http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=auteur&numauteur=116|website=www.pol-editeur.com|accessdate=2019-12-28|publisher=Editions P.O.L|language=fr}}</ref>。 |

|||

レリスと義父カーンワイラーが収集した200点以上の作品(約90点の[[絵画]]、30点の[[彫刻]]、85点の[[素描]]や[[パピエ・コレ]]、約30点の民族学収集品)が国に寄贈され、1984年から85年にかけて[[国立近代美術館 (フランス)|国立近代美術館]]で展覧会が行われた<ref>{{Cite web|title=Donation Louise et Michel Leiris|url=https://www.centrepompidou.fr/id/cgjyAqA/fr|website=www.centrepompidou.fr|accessdate=2019-12-28|language=fr|publisher=Centre Pompidou}}</ref><ref>{{Cite web|title=Donation Louise et Michel Leiris, Hommage à D.H. Kahnweiler|url=https://www.centrepompidou.fr/id/ciXL8R/rdqepL6/fr|website=www.centrepompidou.fr|accessdate=2019-12-28|language=fr|publisher=Centre Pompidou}}</ref>。 |

|||

1990年9月30日、[[エソンヌ県]]{{仮リンク|サン=ティレール (エソンヌ県)|fr|Saint-Hilaire (Essonne)|label=サン=ティレール}}にて89歳で死去。[[ペール・ラシェーズ墓地]]に眠る<ref>{{Cite web|title=LEIRIS Michel (1901-1990)|url=https://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=748|website=www.appl-lachaise.net|accessdate=2019-12-28|publisher=Association des Amis et Passionnés du Père-Lachaise (APPL)|language=fr}}</ref>。 |

|||

没後、約1,000頁の日記が出版された。 |

|||

== 著書 == |

|||

{{small| |

|||

* Michel Leiris et André Masson, ''Simulacre. Poèmes et lithographies''. Éditions de la Galerie Simon, 1925 |

|||

** 『シミュラークル(模擬)』- ミシェル・レリスの詩とアンドレ・マッソンの石版画による詩画集(未訳) |

|||

* ''Le Point cardinal'', Éditions du Sagittaire, 1925 |

|||

** 『基本方位』- ジョルジュ・ランブールに捧げるシュルレアリスムの著書(未訳) |

|||

* ''L'Afrique fantôme. De Dakar à Djibouti (1931-1933)'', Gallimard, 1934 ; Collection « Blanche », 1951 |

|||

** 『'''幻のアフリカ'''』[[岡谷公二]]、田中淳一、高橋達明共訳、[[河出書房新社]]、1995年、[[平凡社]]([[平凡社ライブラリー]])、2010年 |

|||

* ''Tauromachies''. Guy Lévis Mano (G.L.M), collection Repères (n°23), 1937(70部限定版) |

|||

** 『闘牛技』(邦題『闘牛鑑』所収。次項参照) |

|||

* ''Miroir de la tauromachie'', G.L.M./Acéphale, nouvelle série, cahier 1 - L'Érotisme, 1938 ; ''Miroir de la tauromachie'', précédé de ''Tauromachies'', G.L.M., illustré de André Masson, 1964(随筆集、アンドレ・マッソンによる素描) |

|||

** 『'''闘牛鑑'''』須藤哲生訳、[[現代思潮社]]、1971、再版 2007年 |

|||

* ''L'Âge d'homme'', Gallimard, 1939(自伝的小説) |

|||

** 『'''成熟の年齢'''』[[松崎芳隆]]訳、現代思潮社、1969年 |

|||

* ''Haut Mal'', Gallimard, 1943(詩集) |

|||

** 『'''癲癇'''(ミシェル・レリスの作品1)』(詩集)[[小浜俊郎]]訳、[[思潮社]]、1970年 |

|||

* ''Aurora'', Gallimard, 1946(小説) |

|||

** 『'''オーロラ'''(ミシェル・レリスの作品2)』(小説)宮原庸太郎訳、思潮社、1970年 |

|||

* ''Biffures. La Règle du jeu I'', Gallimard, 1948 |

|||

** 『ゲームの規則 ― ビフュール』 岡谷公二訳、[[筑摩書房]]、1995年 |

|||

** 『'''抹消(ゲームの規則 I)'''』岡谷公二訳、平凡社、2017年 |

|||

* ''La Langue secrète des Dogons de Sanga'', Institut d'Ethnologie, 1948 ; J.-M. Place, 1992 |

|||

** 『サンガのドゴン族の秘密言語』(未訳) |

|||

* ''Race et Civilisation'', UNESCO, 1951(小冊子) |

|||

** 『人種と文明』- ユネスコ「近代科学を前にした人種問題」シリーズの小冊子(未訳) |

|||

* ''Fourbis. La Règle du jeu II'', Gallimard, 1955 |

|||

** 『'''軍装(ゲームの規則 II)'''』岡谷公二訳、平凡社、2017年 |

|||

* ''[http://dx.doi.org/doi:10.1522/030092220 Contacts de civilisation en Martinique et en Guadeloupe]'', UNESCO/Gallimard, 1955(ケベック大学{{仮リンク|シクーティミ|fr|Chicoutimi|label=}}校の「現代社会学」コレクションとして閲覧可能) |

|||

** 『マルティニックおよびグアドループにおける文明の接触』(未訳) |

|||

* ''La Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar'', Librairie Plon, 1958 ; (増補改訂版) ''La Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar'' Précédé de ''La Croyance aux génies Zâr en Éthiopie du Nord'' (Les Hommes et leurs signes), Le Sycomore, 1980 |

|||

** 『ゴンダルのエチオピア人における憑依とその演劇的諸相』『'''日常生活の中の聖なるもの'''(ミシェル・レリスの作品4)』(評論・随筆)岡谷公二訳、思潮社、1986年所収 |

|||

* ''Nuits sans nuit et quelques jours sans jour'', Gallimard, 1961(夢日記) |

|||

** 『'''夜なき夜 昼なき昼'''』 細田直孝訳、[[現代思潮新社]]、2013年 |

|||

* ''Vivantes Cendres, Innommées''. Illustré de gravures à l'eau-forte par Alberto Giacometti. Paris, Jean Hugues, 1961(アルベルト・ジャコメッティの版画) |

|||

** 『無名の生ける灰』(未訳) |

|||

* ''Grande fuite de neige'', Mercure de France, 1964(幻想的な小品) |

|||

** 『大雪崩』(未訳) |

|||

* ''Fibrilles. La Règle du jeu III'', Gallimard, 1966 |

|||

** 『'''縫糸(ゲームの規則 III)'''』[[千葉文夫]]訳、平凡社、2018年 |

|||

* ''Brisées''. Collection Littérature générale, Mercure de France, (新版) 1966, Nouvelle édition : Collection Folio essais (n° 188), Gallimard, 1992(口絵にピカソによるレリスの肖像) |

|||

** 『'''獣道'''(ミシェル・レリスの作品3)』(評論、随筆、資料集)後藤辰男訳、思潮社、1971年 |

|||

* ''Afrique noire : la création plastique'', Gallimard, Collection « L'univers des formes », 1967(ジャクリーヌ・ドランジュとの共著) |

|||

** 『'''黒人アフリカの美術'''』(人類の美術9)岡谷公二訳、[[新潮社]]、1968年 |

|||

* ''[http://classiques.uqac.ca/contemporains/leiris_michel/cinq_etudes_ethnologie/cinq_etudes_ethnologie.html Cinq études d'ethnologie. Le racisme et le Tiers Monde]'', Denoël / Gonthier, Collection « Médiations », 1969(ケベック大学シクーティミ校の公式ウェブサイトで閲覧可能) |

|||

** 『民族学研究論文5本 ― 人種差別と第三世界』(未訳) |

|||

* ''Mots sans Mémoire'', Gallimard, 1969(1925年から1961年にわたって書かれたテクスト、『語彙集 ― そこに私は注釈を押し込む』を含む) |

|||

** 『記憶のない言葉』(未訳。但し、『語彙集 ― そこに私は注釈を押し込む』など一部は『獣道』所収) |

|||

* ''Fissures'', Maeght Éditeur, 1969(レリスの詩14編、ジョアン・ミロのエッチングと[[アクアチント]]) |

|||

** 『ひび割れ』(未訳) |

|||

* ''André Masson''. Massacres ''et autres dessins'', Hermann, 1971 |

|||

** 『アンドレ・マッソン ― 殺戮ほかの素描』(邦訳『'''デュシャン ミロ マッソン ラム'''』岡谷公二編訳、[[人文書院|人文書]]院、2002年参照) |

|||

* ''Francis Bacon ou la vérité criante'', Fata Morgana, 1974 |

|||

** 『フランシス・ベーコンまたは一目瞭然の真実』(邦訳『'''ピカソ ジャコメッティ ベイコン'''』岡谷公二編訳、人文書院、1999年参照) |

|||

* ''Frêle Bruit. La Règle du Jeu IV'', Gallimard, 1976 |

|||

** 『'''囁音(ゲームの規則 IV)'''』谷昌親訳、平凡社、2018年 |

|||

* Michel Leiris et Jacques Dupin, ''Alberto Giacometti'', Fondation Maeght, 1978({{仮リンク|ジャック・デュパン|fr|Jacques Dupin}}との共著) |

|||

** 『アルベルト・ジャコメッティ』(未訳) |

|||

* ''Au verso des images'', Fata Morgana, 1980 |

|||

** 『イマージュの裏面』(未訳) |

|||

* ''Le Ruban au cou d'Olympia'', Gallimard, Collection « Blanche », 1981 |

|||

** 『'''オランピアの頸のリボン'''』 谷昌親訳、人文書院、1999年 |

|||

* ''Francis Bacon, face et profil'', Poligrafa, 1983 |

|||

** 『フランシス・ベーコン ― その顔と横顔』(邦訳『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』所収) |

|||

* ''Langage, tangage, ou ce que les mots me disent'', Gallimard, Collection « L'Imaginaire », 1985(『語彙集』補遺) |

|||

** 『言い回し、縦揺れ、または言葉が私に言うこと』(未訳) |

|||

* ''Francis Bacon'', Albin Michel, 1987 |

|||

** 『'''フランシス・ベーコン'''』佐和瑛子訳、[[美術出版社]](現代美術の巨匠)1990年 |

|||

* ''Roussel l'ingénu'', Fata Morgana, 1987 |

|||

** 『'''[[レーモン・ルーセル]] ― 無垢な人'''』 岡谷公二訳、[[ペヨトル工房]]、1991年 |

|||

* ''À cor et à cri'', Gallimard, Collection « L'Imaginaire », 1988 |

|||

** 『'''角笛と叫び'''』 千葉文夫訳、[[青土社]]、1989年 |

|||

* ''À propos de Georges Bataille'', Fourbis, 1988 |

|||

** 『ジョルジュ・バタイユについて』(未訳) |

|||

* ''Bacon le hors-la-loi'', Fourbis, 1989 |

|||

** 『アウトローの画家ベイコン』(邦訳『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』所収) |

|||

* ''Michel Leiris et Jean Schuster, Entre Augures'', Terrain vague, Collection « Le désordre », 1990({{仮リンク|ジャン・シュステル|fr|Jean Schuster}}との対談) |

|||

** 『前兆の間で』(未訳) |

|||

* ''Miroir de la tauromachie'', Daniel Lelong, 1990(『闘牛鑑』- フランシス・ベーコンによる石版画を含む150部限定豪華版) |

|||

* ''La Course de taureau'', Fourbis, 1991([[ピエール・ブロンベルジェ]]監督映画『闘牛』の評論のほか、闘牛に関する回想録など。{{仮リンク|フランシス・マルマンド|fr|Francis Marmande|label=}}編) |

|||

* ''Pierres pour un Alberto Giacometti'', L'Échoppe, 1991 |

|||

** 『ジャコメッティにとっての石』(「アルベルト・ジャコメッティのごとき芸術家にとっての石」として邦訳『獣道』所収、「アルベルト・ジャコメッティのような人物のためのいくつかの石」として邦訳『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』所収) |

|||

* ''Zébrage'', Gallimard, 1992({{仮リンク|ジャン・ジャマン|fr|Jean Jamin|label=}}編) |

|||

** 『ゼブラージュ』(未訳) |

|||

* ''Journal 1922-1989'', Gallimard, 1992(ジャン・ジャマン編) |

|||

** 『'''ミシェル・レリス日記1(1922-1944)'''』千葉文夫訳、[[みすず書房]]、2001年 |

|||

** 『'''ミシェル・レリス日記2(1945-1989)'''』千葉文夫訳、みすず書房、2002年 |

|||

* ''Operratiques'', P.O.L, 1992(ジャン・ジャマン編、オペラ論) |

|||

** 『'''オペラティック'''』大原宣久、三枝大修共訳、[[水声社]]、2014年 |

|||

* ''Un génie sans piédestal'', Fourbis, 1992(マリー=ロール・ベルナダック編、ピカソに関するテクスト集) |

|||

** 『台座のない天才』(邦訳『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』所収) |

|||

* ''C'est-à-dire'', Jean-Michel Place, 1992(ジャン・ジャマン、{{仮リンク|サリー・プライス|en|Sally Price|label=}}共編、対談集) |

|||

** 『すなわち』(未訳) |

|||

* ''L'Évasion souterraine'', Fata Morgana, 1992(カトリーヌ・モーボン編) |

|||

** 『地下逃亡』(未訳) |

|||

* ''Journal de Chine'', Gallimard, 1994(ジャン・ジャマン編) |

|||

** 『中国日記』(未訳) |

|||

* ''L'Homme sans honneur. Notes pour le sacré dans la vie quotidienne'', Jean-Michel Place, 1994(ジャン・ジャマン編) |

|||

** 『不名誉な男 ― 日常生活の中の聖なるもののための注釈』(未訳) |

|||

* ''Francis Bacon ou La brutalité du fait'', suivi de ''cinq lettres inédites de Michel Leiris à Francis Bacon sur le réalisme'', Seuil, Collection « l'école des lettres », 1995 |

|||

** 『フランシス・ベーコンまたは事実の冷厳さ、リアリズムについて ― フランシス・ベイコン宛ミシェル・レリスの五通の未発表書簡』(書簡5通は邦訳『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』所収) |

|||

* ''Miroir de l'Afrique'', Gallimard, Collection « Quarto », 1996(ジャン・ジャマン編、アフリカ民族学に関する論文、書簡、未刊の資料) |

|||

** 『アフリカ鑑』(未訳) |

|||

* ''Wifredo Lam'', Didier Devillez Éditeur, 1997 |

|||

** 『ヴィフレド・ラム』(邦訳『デュシャン ミロ マッソン ラム』参照) |

|||

* ''Roussel & Co.'', Fata Morgana/Fayard, 1998(ジャン・ジャマン編) |

|||

** 『ルーセル株式会社』(未訳) |

|||

* ''Le Merveilleux'', Didier Devillez Éditeur, 2000(カトリーヌ・モーボン編) |

|||

** 『驚異』(未訳) |

|||

* ''Leiris & Paulhan. Correspondance, 1926-1962'', Claire Paulhan, 2000(ルイ・イヴェール編) |

|||

** 『レリス & ポーラン書簡集 1926-1962』(未訳) |

|||

* ''Max Jacob, Lettre à Michel Leiris'', Honoré Champion, 2001(クリスティーヌ・ヴァン・ロジェ=アンドルーチ編) |

|||

** 『ミシェル・レリス宛のマックス・ジャコブの手紙』(未訳) |

|||

* ''Ondes, suivi de Images de marque'', Le Temps qu'il fait, 2002 |

|||

** 『電波、優れたイマージュ』(未訳) |

|||

* ''André Castel & Michel Leiris. Correspondance, 1938-1958'', Claire Paulhan, 2002({{仮リンク|アニー・マイリス|fr|Annie Maïllis}}編) |

|||

** 『アンドレ・カステル & ミシェル・レリス書簡集 1938-1958』(未訳) |

|||

* ''La Règle du jeu'', Gallimard, Collection « Bibliothèque de la Pléiade », 2003(『ゲームの規則』プレイヤード叢書、ドニ・オリエ編) |

|||

* ''Georges Bataille, Michel Leiris, Échanges et correspondances'', Gallimard, Collection «Les inédits de Doucet», 2004(ルイ・イヴェール編、ベルナール・ノエルBernard Noëlによる後記) |

|||

** 『ジョルジュ・バタイユ & ミシェル・レリス対談・書簡集』(未訳) |

|||

* ''Écrits sur l'art'', CNRS Éditions, 2011({{仮リンク|ピエール・ヴィラール (評論家)|fr|Pierre Vilar (critique littéraire)|label=ピエール・ヴィラール}}編、マッソン、ミロ、ジャコメッティ、ピカソ、ラム、ベーコンに関する評論) |

|||

** 『芸術に関する著作』(未訳) |

|||

* ''Correspondance Michel Leiris - Jacques Baron, 1925-1973'', Joseph K., 2013(パトリス・アラン、ガブリエル・パルネ編) |

|||

** 『ミシェル・レリス & ジャック・バロン書簡集 1925-1973』(未訳) |

|||

* ''Glossaire j'y serre mes gloses'', suivi de ''Bagatelles végétales'', Gallimard, Collection « Poésie », 2014 |

|||

** 『語彙集(そこに私は注釈を押し込む)、植物のバガテル』 |

|||

* ''L'Âge d'homme'' précédé de ''L'Afrique fantôme'', Gallimard, Collection « Bibliothèque de la Pléiade », 2014(『成熟の年齢、幻のアフリカ』プレイヤード叢書、ドニ・オリエ、フランシス・マルマンド、カトリーヌ・モーボン共編) |

|||

* ''Cahier Dakar-Djibouti'', Éditions les Cahiers, 2015(マリアンヌ・ルメール、エリック・ジョリー共編、アフリカ横断調査団に参加したマルセル・グリオール、{{仮リンク|ガストン=ルイ・ルー|fr|Gaston-Louis Roux|label=}}、アンドレ・シェフネルほか共著) |

|||

** 『ダカール=ジブチ調査報告書』(未訳) |

|||

}} |

|||

== 脚注 == |

|||

{{Reflist}} |

|||

== 参考資料 == |

|||

* Louis Yvert (1996), ''[http://bljd.sorbonne.fr/Actualites/p30/Bibliographie-de-Leiris Bibliographie des écrits de Michel Leiris]'', Jean Michel Place. |

|||

* Vanessa Morisset (2013), [http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Leiris/ Michel Leiris, « l'homme intégral »], Centre Pompidou. |

|||

* [[千葉文夫]] (1997)「[[hdl:2065/8459|ホロフェルネスの頸]]」『早稲田大学大学院文学研究科紀要(第2分冊)』第43巻、[[早稲田大学]]大学院文学研究科、43-58頁。 |

|||

* 谷口亜沙子 (2008)「[[doi:10.20634/ellf.93.0_166|『サンガのドゴン族の秘密言語』を読む ― ミシェル・レリスと聖なる赤]]」『フランス語フランス文学研究』第93巻、[[日本フランス語フランス文学会]]、166-179頁。 |

|||

* 谷口亜沙子 (2007)「[http://www.waseda.jp/bun-france/vol26.htm ミシェル・レリスの「新生」―『フィブリーユ』におけるもうひとつの円環]」『フランス文学語学研究』第26号、早稲田大学大学院研究科、65-82頁。 |

|||

== 関連項目 == |

|||

{{Commonscat}} |

|||

{{Wikisourcelang|fr|Auteur:Michel Leiris}} |

|||

{{Wikiquotelang|fr|Michel Leiris}} |

|||

* [[シュルレアリスム]] |

|||

*[[人類博物館]] |

|||

*[[マルセル・グリオール]] |

|||

*[[ジョルジュ・バタイユ]] |

|||

*[[アンドレ・マッソン]] |

|||

*[[アルベルト・ジャコメッティ]] |

|||

*[[フランシス・ベーコン (芸術家)|フランシス・ベーコン]] |

|||

== 外部リンク == |

|||

* [http://bljd.sorbonne.fr/Actualites/p30/Bibliographie-de-Leiris ''Bibliographie des écrits de Michel Leiris'' par Louis Yvert] - ルイ・イヴェールによる詳細な書誌情報 |

|||

* [http://classiques.uqac.ca/contemporains/leiris_michel/race_et_civilisation/race_et_civilisation.html ''RACE ET CIVILISATION.'' ''La question raciale devant la science moderne''] (1955) - 『人種と文明』 |

|||

* ''[http://classiques.uqac.ca/contemporains/leiris_michel/cinq_etudes_ethnologie/cinq_etudes_ethnologie.html CINQ ÉTUDES D’ETHNOLOGIE. Le racisme et le Tiers-Monde]'' (1969) - 『民族学研究論文5本』 |

|||

*''[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34381250f/date La Révolution surréaliste]'' - 『シュルレアリスム革命』- Gallica ([[フランス国立図書館]]) |

|||

*''[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34421975n/date Documents]'' - 『ドキュマン』- Gallica (フランス国立図書館) |

|||

{{シュルレアリスム}} |

{{シュルレアリスム}} |

||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

{{DEFAULTSORT:れりす みしえる}} |

{{DEFAULTSORT:れりす みしえる}} |

||

[[Category:フランスの詩人]] |

[[Category:フランスの詩人]] |

||

2020年1月25日 (土) 08:13時点における版

| ミシェル・レリス Michel Leiris | |

|---|---|

ミシェル・レリス(1984年) | |

| 誕生 |

ジュリアン・ミシェル・レリス 1901年4月20日 |

| 死没 |

1990年9月30日(89歳没) |

| 墓地 | ペール・ラシェーズ墓地 |

| 職業 | 詩人、民族学者、美術評論家、随筆家 |

| 言語 | フランス語 |

| 教育 | 博士号(民族学) |

| 最終学歴 | 高等研究実習院 |

| 文学活動 | シュルレアリスム、社会学研究会 |

| 代表作 |

『幻のアフリカ』 『成熟の年齢』 『ゲームの規則』(全4巻) |

| 主な受賞歴 |

批評家賞 国家文学大賞受賞拒否 |

ミシェル・レリス(Michel Leiris、1901年4月20日 - 1990年9月30日)はフランスの詩人、民族学者、美術評論家、随筆家。シュルレアリスムの運動に参加し、『シュルレアリスム革命』に言語遊戯を駆使した「語彙集(私の註釈をおし込んで)」などを発表するが、5年ほどで脱退。ジョルジュ・バタイユらが創刊した『ドキュマン』誌の編集事務局を務め、バタイユ、ロジェ・カイヨワとともに「社会学研究会」を結成。民族学者マルセル・グリオールが率いるダカール=ジブチ調査団に参加し、『幻のアフリカ』を発表。第二次大戦中に対独レジスタンス作家による地下出版に参加。戦後、ジャン=ポール・サルトルらとともに『レ・タン・モデルヌ』誌を創刊。代表作の『幻のアフリカ』、自伝的小説『成熟の年齢』と『ゲームの規則』(全4巻)はプレイヤード叢書として刊行された。

生涯

背景

1901年4月20日、ジュリアン・ミシェル・レリスとしてパリ16区の教養あるブルジョワ家庭に生まれる。名門校リセ・ジャンソン=ド=サイイを退学後、1918年にバカロレアを取得し、1920年にパリ大学に入学。化学を専攻したが、ジャズに心酔し、フェルナン・レジェの作品に惹かれるなど、次第に音楽、美術、文学への関心を深めていった[1][2]。

前衛芸術

転機となったのは、1921年の詩人・画家のマックス・ジャコブとの出会いであった。ジャコブに直接詩作を学ぶと同時に[2]、彼を介して前衛芸術家と知り合ったからである。その一人が、生涯にわたって親交を深めることになる画家アンドレ・マッソンである。処女作『シミュラークル(模擬)』は、レリスの詩とマッソンの石版画による詩画集(1925年刊行)である。

マッソンは当時、パリ15区のブロメ通りに住んでいた。「ブロメ通りグループ」として知られる前衛画家・作家が住んでいた場所であり、パブロ・ガルガーリョがジョアン・ミロと共同でアトリエを構え、マッソンのところにはエリ・ラスコー、ジャン・デュビュッフェ、ロラン・テュアル、ジョルジュ・ランブール、アントナン・アルトー、ロベール・デスノスらの画家や作家が訪れていた。彼らの活動を支援していたのが、「ピカソの画商」として知られ、特にフォーヴィスムやキュビスムの画家を支持したドイツ出身の画商・美術評論家ダニエル=ヘンリー・カーンワイラーであり[3]、さらに彼を介してパブロ・ピカソ、フアン・グリス、小説家マルセル・ジュアンドー、そしてカーンワイラーの娘ルイーズ・ゴドンに出会った(1926年に結婚)[1][2]。

シュルレアリスム

1924年には、さらにジョルジュ・バタイユ、レーモン・クノー、ジャック・バロンなどに出会い、アンドレ・ブルトンが率いるシュルレアリスムの運動に参加し、同年末に創刊された文芸誌『シュルレアリスム革命』に言語遊戯を駆使した「語彙集(私の註釈をおし込んで)」(邦訳『獣道』所収)や夢の記述などを寄稿した[4][5]。

1925年7月2日に、シュルレアリストらが先達と仰ぐ詩人サン=ポル=ルーを招いて祝宴を催したこと、しかもこの会が大混乱に終わったことは、シュルレアリスムを語る上で重要な出来事だが、このときレリスは、女性作家ラシルドの(当時の世相を反映した)愛国的な発言に対して、「フランス打倒、(リーフ共和国大統領の)アブド・エル・クリム万歳」と叫んで窓から飛び降りたこともまた、一つの逸話として残っている[6]。この発言は、リーフ共和国に対するフランスの宣戦布告(リーフ戦争)、モロッコ侵攻に対するものであった。というのは、この侵攻を受けて、作家アンリ・バルビュスを中心とする平和・反戦運動「クラルテ」[7]とその機関誌『クラルテ』に寄稿していたレリスを含むシュルレアリストらがリーフ戦争反対声明に共同署名し、同日付で共産党の機関紙『リュマニテ』紙に掲載していたからである[8][9]。レリスが『クラルテ』誌に寄稿したのは1925年から26年にかけてであり、1927年にはブルトン、ルイ・アラゴン、ポール・エリュアール、バンジャマン・ペレら他のシュルレアリストと同様に共産党に入党したが、レリスは早くも数か月後には離党している[2]。

1927年にはブルトンと仲違いし、教員資格を取得してカイロの高等学校で教鞭を執っていたランブールに会うためにエジプトを訪れ[10]、帰途、ギリシャ、イタリアを旅行した。

バタイユ -『ドキュマン』誌

一方、すでに1924年頃から民族誌学の講義を受講し始め、1929年には、人類学者のリュシアン・レヴィ=ブリュール、マルセル・モース、ポール・リヴェがパリ大学で開設した民族学研究所でモースに師事した[2]。

レリスがシュルレアリスムの運動から脱退したのも1929年であり、また、同じ年の4月からバタイユとトロカデロ民族学博物館(現人類博物館)の副館長ジョルジュ・アンリ・リヴィエールを中心に編集された『ドキュマン』誌の編集事務局を務めた。『ドキュマン』誌は考古学、美術、民族誌学の学術雑誌であり、民族学者マルセル・グリオールも編集に関わっていた[11][12]。『ドキュマン』誌は翌1930年の第15号をもって終刊となったが、バタイユにとってもレリスにとっても後の著作につながる重要な活動の場であり[13]、レリス同様にシュルレアリスムを離れた作家や詩人が参加していた。実際、バタイユが1930年にブルトンへの反論として出版した小冊子『死骸』には20人の元シュルレアリストが参加し、このうちレリス、ランブール、デスノス、ジャック・バロン、ジョルジュ・リブモン=デセーニュは『ドキュマン』誌の寄稿者であった[14]。これは、1924年のアナトール・フランスの葬儀の際にブルトン、アラゴン、エリュアール、フィリップ・スーポーらが、アナトール・フランスというフランス文学の権威を葬り去り、乗り越えようとするシュルレアリスムの象徴的な行為として出版した『死骸』のパロディーであり、同じ『死骸』というタイトルの小冊子に、『シュルレアリスム革命』誌に掲載されたブルトンの写真に茨の冠をモンタージュした写真(ジャック=アンドレ・ボワファール作)を掲載し、その下にシュルレアリスムの自動記述をもじって「自動預言者」と書かれ、表題「死骸」の下には、1924年の『死骸』においてアナトール・フランスに対して書かれた「死んだ後まで、この男の死骸を残しておくことはない」という言葉がブルトンに対する言葉としてそのまま書き写されている。この小冊子にバタイユは「去勢されたライオン」と題する記事を掲載し、シュルレアリスムを「去勢された思想」として批判したのである[14]。

精神分析から自己探求・自伝へ

一方、『ドキュマン』誌に寄稿していた1929年から1930年にかけて、レリスはバタイユに勧められて、アドリアン・ボレルによる精神分析治療を受け始めた。ボレルは1920年代にバタイユ、レリスら多くの作家の精神療法医であったが[15]、レリスにとっては治療というよりカタルシスであり、この経験から、ボレルに対して告白したように、内心の苦しみや記憶、生活の諸相を書いて行こうという考えが生まれた。これは自伝的小説『成熟の年齢』において語られていることであり、本書は1939年刊行だが、書き始めたのは1930年のことである。治療(告白)のきっかけとなったクラナッハの貞女ルクレティアと娼婦ユディットの裸体画、そのエロティシズムに関する記事は、同年に書かれ、『成熟の年齢』に収められることになり、初版の表紙に掲載されたのも、この2対の裸婦像である[13][15]。こうした自己探求はこの後生涯にわたって書き継がれる『ゲームの規則』においてさらに深まって行く(後述)。

アフリカ横断民族学調査

上述のように、民族学者マルセル・グリオールは『ドキュマン』誌の編集に関わっていたが、レリスが彼と直接知り合ったのはリヴィエールを介してである。「民族学を学ぶ文学者」として紹介されたレリスは、グリオールが率いるダカール=ジブチ調査団に秘書兼文書係として参加することになった。これは、1931年からアフリカ大陸西端のダカールから東端のジブチまで横断しながら民族学の調査を行い、トロカデロ民族学博物館のためのオブジェや資料を収集することが目的であった[15]。一団は5月にボルドー港を出港してダカールに向かい、10月から11月にかけてサンガ(現マリ共和国)のドゴン族の秘密言語について、さらに翌1932年の7月から11月にかけてゴンダル(現エチオピア)のザール信仰、特に憑依現象について調査を行った[2]。これらの調査は、『サンガのドゴン族の秘密言語』(1948年刊行)、『ゴンダルのエチオピア人における憑依とその演劇的諸相』(『新フランス評論』誌1938年7月号掲載の後、1958年刊行。邦訳『日常生活の中の聖なるもの(ミシェル・レリスの作品4)』所収)に結実することになる。

『サンガのドゴン族の秘密言語』は、レリスの学位論文であり、高等研究実習院で民族学の学位を取得するために、イスラーム神秘主義を専門とする宗教学者で指導教官のルイ・マシニョン[16][17]に提出されたが、書き直しを命じられて再提出し、1938年に受理された[18](なお、これ以前の1935年から37年にかけて文学の学士号(民族学、社会学および宗教史専門)を受け、アムハラ語の資格を取得している[2])。ドゴン族の秘密言語とは、「ドゴンの秘密結社によって伝承されている聖なる言葉」であり、異界との交流や儀式、神話の伝承にのみ用いられる特殊な言語であって、日常言語とは異なる[18]。語彙数はわずか300語程度だが、それだけに一つの言葉に込められる意味が深く、レリスはこれを「真の詩」と見なしている[18]。

一方、エチオピアの民間信仰であるザールは、患者(主に女性)に憑依したザールの精霊を、音楽や供犠によってなだめる儀式を中心とし、この儀式を執り行うのも女性、特に黒人女性である[19]。レリスが惹かれたのは、表題が示すとおり、憑依現象そのものの美的・演劇的側面であった[20]。

『幻のアフリカ』

1933年2月にアフリカでの調査を終えて帰国。美術雑誌『ミノトール』や文芸誌『新フランス評論』に寄稿し、また、元共産党員で歴史学者・評論家のボリス・スヴァーリンが創設した「民主共産主義サークル」の会員として、彼が主宰する『社会批評』誌にも寄稿した[21]。『社会批評』誌は『ドキュマン』誌の終刊後にバタイユが批評活動を継続していた雑誌であり、レリスは以後、再びバタイユと活動を共にすることになる。

翌1934年にトロカデロ民族学博物館のサブサハラ・アフリカ部門担当となり、1937年にこの後身としてポール・リヴェによって設立された人類博物館でも引き続き1948年まで担当した(なお、ポール・リヴェを会長として1934年に結成された反ファシズム知識人監視委員会にも参加している)。1934年はまた、アフリカでの調査に基づく『幻のアフリカ』を発表した年でもある。本書は民族誌とはいえ、必ずしも学術的なものではなく、レリスの個人的な意見、さらには夢の記述や性的な告白すら含む破格的なものであった。なお、『幻のアフリカ』は発禁処分を受けることになるが[22]、これは1941年10月のナチス・ドイツ占領下でのことであり[2]、ドイツ軍による言論・思想の弾圧により、1940年9月28日に出版社労働組合と占領当局との間で検閲協定が締結された[23]後のことである。

聖なるものの社会学

1937年11月にバタイユ、ロジェ・カイヨワとともに、「聖なるものの社会学」のための研究機関「社会学研究会」を立ち上げた。バタイユの秘密結社「アセファル」(およびその機関誌『アセファル』)にはレリスもカイヨワも参加しなかったが、この2つの組織に共通するのは反ファシズムの思想である[24]。レリスの「日常生活の中の聖なるもの」は、1938年1月8日に開催された社会学研究会の例会で発表されたものであり、日常生活の細部まですべて聖なるものに関わっているドゴン社会について論じた、『ゲームの規則』(全4巻)の発端となる重要な論考である[18]。また、バタイユの愛人でレリスの親友でもあったコレット・ペニョ(通称ロール)は1938年に35歳で早世したとき、多くの未発表原稿を残しており、このうち、レリスとバタイユが最初に刊行したのが『聖なるもの』と題する遺稿集であった[18][25]。

第二次大戦 - 対独レジスタンス

だが、1939年、第二次大戦勃発により、社会学研究会が解散になり、レリスは化学者として動員され、オラン(アルジェリア)の部隊に配属された[1]。翌40年には復員したが、妻の実家カーンワイラー家はドイツ軍非占領地域(自由地域)の南西部リムーザン地域圏へ疎開し、友人らもまた、その多くがマルセイユからスペイン経由で亡命し始めていた。ミロはマヨルカ島(スペイン)へ逃れた。アフリカ黒人彫刻を専門とするユダヤ系ドイツ人の美術評論家・作家で『ドキュマン』誌の主な寄稿者の一人であったカール・アインシュタインは、スペイン内戦で共和派として戦った経験があるために亡命できずに、ナチスから逃れるために自殺した[26]。パリに残っていたのは(対独協力者以外は)主に対独レジスタンスの作家であり、1942年にジャン=ポール・サルトルに出会った。サルトルとは戦後1945年に『レ・タン・モデルヌ』誌を創刊することになる。当初の編集委員は2人のほか、レイモン・アロン、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、モーリス・メルロー=ポンティ、アルベール・オリヴィエ、ジャン・ポーランであった[27]。

戦時中は、ジャン・ポーランが共産党のレジスタンス・グループ「国民戦線」に属する全国作家委員会 (CNE) の代表ジャック・ドクールとともに創刊した地下出版の『レットル・フランセーズ(フランス文学)』に寄稿し[28]、全国作家委員会にも加盟した。

戦中・戦後にかけての研究活動・社会活動

1943年1月にサブサハラ・アフリカの専門家として国立科学研究所 (CNRS) の研究員に任命され、1945年にコートジボワールおよび英領ゴールド・コースト(現ガーナ)で民族学の調査を行った。戦後も引き続き、アンティル諸島で調査を行い、ハイチでヴードゥー教の儀式に参加。マルティニークで詩人エメ・セゼールに出会い、以後、親交を深めることになった。また、民族学者クロード・レヴィ=ストロースに出会ったのもこの頃である。レヴィ=ストロースとレリスは、1951年にユネスコからの依頼で、反人種差別運動の一環として刊行される小冊子シリーズ「近代科学を前にした人種問題」の執筆を引き受け、レヴィ=ストロースは『人種と歴史』[29]、レリスは『人種と文明』をそれぞれ発表した。このほか、心理学者、生物学者らがそれぞれの立場から執筆している[30]。翌1952年にはアンティル諸島で2度目の調査を行うほか、12月には、世界平和評議会によってウィーンで開催された世界諸国民平和大会にサルトル、エルヴェ・バザンらとともに参加した[2]。

1955年10月に仏中友好協会の代表団の一員として、中国共産党が率いる国家として成立して間もない中国を訪れた。共産主義に期待を寄せていたレリスには特に重要な旅であり[31]、5週間にわたる滞在中に毎日書き続けた日記は『中国日記』として1994年に没後出版された。

1960年9月、「アルジェリア戦争における不服従の権利に関する宣言」と題する「121人のマニフェスト(宣言)」に署名。これは、哲学者フランシス・ジャンソンがアルジェリア独立運動を支援し、フランス軍隊からの脱走兵を援助するために作った地下組織「ジャンソン・グループ」の裁判の際に、これを支持する知識人121人が行った活動であり、サルトル、ボーヴォワール、ブルトン、トリスタン・ツァラのほか、歴史学者のピエール・ヴィダル=ナケ、哲学者のジャン=フランソワ・ルヴェル、作家のヴェルコール、フランソワーズ・サガン、マルグリット・デュラス、映画界からアラン・キュニー、アラン・レネ、シモーヌ・シニョレなども参加した[32]。

国立科学研究所の研究主任として、1962年にブアケ(コートジボワール)で開催されたアフリカの宗教に関する会議、1966年にダカールで開催された黒人芸術に関するシンポジウム、1967年にハバナ(キューバ)で開催された文化会議などに参加。キューバではフィデル・カストロに会う機会を得た。また、1964年に日本でピカソ展が開催されたときには、5月から6月にかけて来日した[1][2]。

『ゲームの規則』ほか

1948年に代表作『ゲームの規則』第1巻の『抹消』、1955年に第2巻の『軍装』が刊行された。この後、1966年に第3巻の『縫糸』、晩年の1976年に最後の第4巻『囁音』、没後の2003年にプレイヤード叢書として全4巻が刊行される。この一連の自伝的小説は、上述の『成熟の年齢』執筆の経緯におけるように、レリス独自の告白による自己探求であり、これは最晩年の小説『角笛と叫び』に至るまで継続されることになるが[33]、第3巻執筆中の1957年5月に、レリスはフェノバルビタール剤を飲んで自殺を図った。未遂に終わったが、第3巻『縫糸』にはこの事件について、さらにはこの事件を通して夢や記憶を「縫糸」で縫合しようとする試みが描かれることになる[34][31]。また、友人のアルベルト・ジャコメッティが描いた52枚の挿絵(エッチング)による『無名の生ける灰』(1961年刊行)も、この事件に言及した作品である[35][36]。

マーグ財団出版社により1967年から1972年まで刊行された詩誌『レフェメール(はかなさ)』に寄稿。編集委員はイヴ・ボヌフォワ、アンドレ・デュ・ブーシェ、ルイ=ルネ・デ・フォレ、ガエタン・ピコン、主な寄稿者はアルトー、バタイユ、ベケット、ブランショ、カフカらであった[37][38]。

レリスは若い頃からマッソン、ピカソ、ジャコメッティのほか多くの画家と親しく、美術評論家としても知られるが、美術関連の著書を発表したのは晩年のことであり、特に深い関心を寄せていたのは、この3人の画家・彫刻家ほか、ヴィフレド・ラム、特に1966年に出会ったフランシス・ベーコンであった。邦訳は『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』、『デュシャン ミロ マッソン ラム』として刊行されているが、これらは、著書や論文、雑誌の記事を編纂したものである。

1952年に『抹消(ゲームの規則 I)』および『軍装(ゲームの規則 II)』で批評家賞を受賞したが、もともと栄誉を受けることを好まなかったレリスは、1980年、文化省によって授与される国家文学大賞を拒否した[39][40]。

レリスと義父カーンワイラーが収集した200点以上の作品(約90点の絵画、30点の彫刻、85点の素描やパピエ・コレ、約30点の民族学収集品)が国に寄贈され、1984年から85年にかけて国立近代美術館で展覧会が行われた[41][42]。

1990年9月30日、エソンヌ県サン=ティレールにて89歳で死去。ペール・ラシェーズ墓地に眠る[43]。

没後、約1,000頁の日記が出版された。

著書

- Michel Leiris et André Masson, Simulacre. Poèmes et lithographies. Éditions de la Galerie Simon, 1925

- 『シミュラークル(模擬)』- ミシェル・レリスの詩とアンドレ・マッソンの石版画による詩画集(未訳)

- Le Point cardinal, Éditions du Sagittaire, 1925

- 『基本方位』- ジョルジュ・ランブールに捧げるシュルレアリスムの著書(未訳)

- L'Afrique fantôme. De Dakar à Djibouti (1931-1933), Gallimard, 1934 ; Collection « Blanche », 1951

- Tauromachies. Guy Lévis Mano (G.L.M), collection Repères (n°23), 1937(70部限定版)

- 『闘牛技』(邦題『闘牛鑑』所収。次項参照)

- Miroir de la tauromachie, G.L.M./Acéphale, nouvelle série, cahier 1 - L'Érotisme, 1938 ; Miroir de la tauromachie, précédé de Tauromachies, G.L.M., illustré de André Masson, 1964(随筆集、アンドレ・マッソンによる素描)

- 『闘牛鑑』須藤哲生訳、現代思潮社、1971、再版 2007年

- L'Âge d'homme, Gallimard, 1939(自伝的小説)

- 『成熟の年齢』松崎芳隆訳、現代思潮社、1969年

- Haut Mal, Gallimard, 1943(詩集)

- Aurora, Gallimard, 1946(小説)

- 『オーロラ(ミシェル・レリスの作品2)』(小説)宮原庸太郎訳、思潮社、1970年

- Biffures. La Règle du jeu I, Gallimard, 1948

- 『ゲームの規則 ― ビフュール』 岡谷公二訳、筑摩書房、1995年

- 『抹消(ゲームの規則 I)』岡谷公二訳、平凡社、2017年

- La Langue secrète des Dogons de Sanga, Institut d'Ethnologie, 1948 ; J.-M. Place, 1992

- 『サンガのドゴン族の秘密言語』(未訳)

- Race et Civilisation, UNESCO, 1951(小冊子)

- 『人種と文明』- ユネスコ「近代科学を前にした人種問題」シリーズの小冊子(未訳)

- Fourbis. La Règle du jeu II, Gallimard, 1955

- 『軍装(ゲームの規則 II)』岡谷公二訳、平凡社、2017年

- Contacts de civilisation en Martinique et en Guadeloupe, UNESCO/Gallimard, 1955(ケベック大学シクーティミ校の「現代社会学」コレクションとして閲覧可能)

- 『マルティニックおよびグアドループにおける文明の接触』(未訳)

- La Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar, Librairie Plon, 1958 ; (増補改訂版) La Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar Précédé de La Croyance aux génies Zâr en Éthiopie du Nord (Les Hommes et leurs signes), Le Sycomore, 1980

- 『ゴンダルのエチオピア人における憑依とその演劇的諸相』『日常生活の中の聖なるもの(ミシェル・レリスの作品4)』(評論・随筆)岡谷公二訳、思潮社、1986年所収

- Nuits sans nuit et quelques jours sans jour, Gallimard, 1961(夢日記)

- 『夜なき夜 昼なき昼』 細田直孝訳、現代思潮新社、2013年

- Vivantes Cendres, Innommées. Illustré de gravures à l'eau-forte par Alberto Giacometti. Paris, Jean Hugues, 1961(アルベルト・ジャコメッティの版画)

- 『無名の生ける灰』(未訳)

- Grande fuite de neige, Mercure de France, 1964(幻想的な小品)

- 『大雪崩』(未訳)

- Fibrilles. La Règle du jeu III, Gallimard, 1966

- 『縫糸(ゲームの規則 III)』千葉文夫訳、平凡社、2018年

- Brisées. Collection Littérature générale, Mercure de France, (新版) 1966, Nouvelle édition : Collection Folio essais (n° 188), Gallimard, 1992(口絵にピカソによるレリスの肖像)

- 『獣道(ミシェル・レリスの作品3)』(評論、随筆、資料集)後藤辰男訳、思潮社、1971年

- Afrique noire : la création plastique, Gallimard, Collection « L'univers des formes », 1967(ジャクリーヌ・ドランジュとの共著)

- 『黒人アフリカの美術』(人類の美術9)岡谷公二訳、新潮社、1968年

- Cinq études d'ethnologie. Le racisme et le Tiers Monde, Denoël / Gonthier, Collection « Médiations », 1969(ケベック大学シクーティミ校の公式ウェブサイトで閲覧可能)

- 『民族学研究論文5本 ― 人種差別と第三世界』(未訳)

- Mots sans Mémoire, Gallimard, 1969(1925年から1961年にわたって書かれたテクスト、『語彙集 ― そこに私は注釈を押し込む』を含む)

- 『記憶のない言葉』(未訳。但し、『語彙集 ― そこに私は注釈を押し込む』など一部は『獣道』所収)

- Fissures, Maeght Éditeur, 1969(レリスの詩14編、ジョアン・ミロのエッチングとアクアチント)

- 『ひび割れ』(未訳)

- André Masson. Massacres et autres dessins, Hermann, 1971

- 『アンドレ・マッソン ― 殺戮ほかの素描』(邦訳『デュシャン ミロ マッソン ラム』岡谷公二編訳、人文書院、2002年参照)

- Francis Bacon ou la vérité criante, Fata Morgana, 1974

- 『フランシス・ベーコンまたは一目瞭然の真実』(邦訳『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』岡谷公二編訳、人文書院、1999年参照)

- Frêle Bruit. La Règle du Jeu IV, Gallimard, 1976

- 『囁音(ゲームの規則 IV)』谷昌親訳、平凡社、2018年

- Michel Leiris et Jacques Dupin, Alberto Giacometti, Fondation Maeght, 1978(ジャック・デュパンとの共著)

- 『アルベルト・ジャコメッティ』(未訳)

- Au verso des images, Fata Morgana, 1980

- 『イマージュの裏面』(未訳)

- Le Ruban au cou d'Olympia, Gallimard, Collection « Blanche », 1981

- 『オランピアの頸のリボン』 谷昌親訳、人文書院、1999年

- Francis Bacon, face et profil, Poligrafa, 1983

- 『フランシス・ベーコン ― その顔と横顔』(邦訳『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』所収)

- Langage, tangage, ou ce que les mots me disent, Gallimard, Collection « L'Imaginaire », 1985(『語彙集』補遺)

- 『言い回し、縦揺れ、または言葉が私に言うこと』(未訳)

- Francis Bacon, Albin Michel, 1987

- 『フランシス・ベーコン』佐和瑛子訳、美術出版社(現代美術の巨匠)1990年

- Roussel l'ingénu, Fata Morgana, 1987

- À cor et à cri, Gallimard, Collection « L'Imaginaire », 1988

- 『角笛と叫び』 千葉文夫訳、青土社、1989年

- À propos de Georges Bataille, Fourbis, 1988

- 『ジョルジュ・バタイユについて』(未訳)

- Bacon le hors-la-loi, Fourbis, 1989

- 『アウトローの画家ベイコン』(邦訳『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』所収)

- Michel Leiris et Jean Schuster, Entre Augures, Terrain vague, Collection « Le désordre », 1990(ジャン・シュステルとの対談)

- 『前兆の間で』(未訳)

- Miroir de la tauromachie, Daniel Lelong, 1990(『闘牛鑑』- フランシス・ベーコンによる石版画を含む150部限定豪華版)

- La Course de taureau, Fourbis, 1991(ピエール・ブロンベルジェ監督映画『闘牛』の評論のほか、闘牛に関する回想録など。フランシス・マルマンド編)

- Pierres pour un Alberto Giacometti, L'Échoppe, 1991

- 『ジャコメッティにとっての石』(「アルベルト・ジャコメッティのごとき芸術家にとっての石」として邦訳『獣道』所収、「アルベルト・ジャコメッティのような人物のためのいくつかの石」として邦訳『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』所収)

- Zébrage, Gallimard, 1992(ジャン・ジャマン編)

- 『ゼブラージュ』(未訳)

- Journal 1922-1989, Gallimard, 1992(ジャン・ジャマン編)

- 『ミシェル・レリス日記1(1922-1944)』千葉文夫訳、みすず書房、2001年

- 『ミシェル・レリス日記2(1945-1989)』千葉文夫訳、みすず書房、2002年

- Operratiques, P.O.L, 1992(ジャン・ジャマン編、オペラ論)

- 『オペラティック』大原宣久、三枝大修共訳、水声社、2014年

- Un génie sans piédestal, Fourbis, 1992(マリー=ロール・ベルナダック編、ピカソに関するテクスト集)

- 『台座のない天才』(邦訳『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』所収)

- C'est-à-dire, Jean-Michel Place, 1992(ジャン・ジャマン、サリー・プライス共編、対談集)

- 『すなわち』(未訳)

- L'Évasion souterraine, Fata Morgana, 1992(カトリーヌ・モーボン編)

- 『地下逃亡』(未訳)

- Journal de Chine, Gallimard, 1994(ジャン・ジャマン編)

- 『中国日記』(未訳)

- L'Homme sans honneur. Notes pour le sacré dans la vie quotidienne, Jean-Michel Place, 1994(ジャン・ジャマン編)

- 『不名誉な男 ― 日常生活の中の聖なるもののための注釈』(未訳)

- Francis Bacon ou La brutalité du fait, suivi de cinq lettres inédites de Michel Leiris à Francis Bacon sur le réalisme, Seuil, Collection « l'école des lettres », 1995

- 『フランシス・ベーコンまたは事実の冷厳さ、リアリズムについて ― フランシス・ベイコン宛ミシェル・レリスの五通の未発表書簡』(書簡5通は邦訳『ピカソ ジャコメッティ ベイコン』所収)

- Miroir de l'Afrique, Gallimard, Collection « Quarto », 1996(ジャン・ジャマン編、アフリカ民族学に関する論文、書簡、未刊の資料)

- 『アフリカ鑑』(未訳)

- Wifredo Lam, Didier Devillez Éditeur, 1997

- 『ヴィフレド・ラム』(邦訳『デュシャン ミロ マッソン ラム』参照)

- Roussel & Co., Fata Morgana/Fayard, 1998(ジャン・ジャマン編)

- 『ルーセル株式会社』(未訳)

- Le Merveilleux, Didier Devillez Éditeur, 2000(カトリーヌ・モーボン編)

- 『驚異』(未訳)

- Leiris & Paulhan. Correspondance, 1926-1962, Claire Paulhan, 2000(ルイ・イヴェール編)

- 『レリス & ポーラン書簡集 1926-1962』(未訳)

- Max Jacob, Lettre à Michel Leiris, Honoré Champion, 2001(クリスティーヌ・ヴァン・ロジェ=アンドルーチ編)

- 『ミシェル・レリス宛のマックス・ジャコブの手紙』(未訳)

- Ondes, suivi de Images de marque, Le Temps qu'il fait, 2002

- 『電波、優れたイマージュ』(未訳)

- André Castel & Michel Leiris. Correspondance, 1938-1958, Claire Paulhan, 2002(アニー・マイリス編)

- 『アンドレ・カステル & ミシェル・レリス書簡集 1938-1958』(未訳)

- La Règle du jeu, Gallimard, Collection « Bibliothèque de la Pléiade », 2003(『ゲームの規則』プレイヤード叢書、ドニ・オリエ編)

- Georges Bataille, Michel Leiris, Échanges et correspondances, Gallimard, Collection «Les inédits de Doucet», 2004(ルイ・イヴェール編、ベルナール・ノエルBernard Noëlによる後記)

- 『ジョルジュ・バタイユ & ミシェル・レリス対談・書簡集』(未訳)

- Écrits sur l'art, CNRS Éditions, 2011(ピエール・ヴィラール編、マッソン、ミロ、ジャコメッティ、ピカソ、ラム、ベーコンに関する評論)

- 『芸術に関する著作』(未訳)

- Correspondance Michel Leiris - Jacques Baron, 1925-1973, Joseph K., 2013(パトリス・アラン、ガブリエル・パルネ編)

- 『ミシェル・レリス & ジャック・バロン書簡集 1925-1973』(未訳)

- Glossaire j'y serre mes gloses, suivi de Bagatelles végétales, Gallimard, Collection « Poésie », 2014

- 『語彙集(そこに私は注釈を押し込む)、植物のバガテル』

- L'Âge d'homme précédé de L'Afrique fantôme, Gallimard, Collection « Bibliothèque de la Pléiade », 2014(『成熟の年齢、幻のアフリカ』プレイヤード叢書、ドニ・オリエ、フランシス・マルマンド、カトリーヌ・モーボン共編)

- Cahier Dakar-Djibouti, Éditions les Cahiers, 2015(マリアンヌ・ルメール、エリック・ジョリー共編、アフリカ横断調査団に参加したマルセル・グリオール、ガストン=ルイ・ルー、アンドレ・シェフネルほか共著)

- 『ダカール=ジブチ調査報告書』(未訳)

脚注

- ^ a b c d Vanessa Morisset (2013年7月). “Michel Leiris, « l'homme intégral »” (フランス語). mediation.centrepompidou.fr. Centre Pompidou. 2019年12月28日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j Louis Yvert (1996). “Chronologie. Écrits 1924-1940” (フランス語). Bibliographie des écrits de Michel Leiris. Jean Michel Place. pp. 1-113

- ^ 浅沼敬子 (2009年1月15日). “ダニエル=ヘンリー・カーンワイラー”. artscape.jp. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “La Révolution surréaliste” (フランス語). Gallica. Bibliothèque nationale de France (1925年4月15日). 2019年12月31日閲覧。

- ^ “La Révolution surréaliste” (フランス語). Gallica. Bibliothèque nationale de France (1929年12月15日). 2019年12月28日閲覧。

- ^ Philippe Sollers (2013年6月8日). “Quand les surréalistes criaient : "A bas la France !"” (フランス語). L'Obs. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “クラルテ運動”. コトバンク. 2019年12月28日閲覧。

- ^ Inès Pierre (2017年6月22日). “Le Rif rebelle, une longue tradition de lutte pour la liberté” (フランス語). L'Humanité. 2019年12月28日閲覧。

- ^ Jean-François Sirinelli (1998年1月12日). “Rififi sur le Rif” (フランス語). Libération.fr. 2019年12月28日閲覧。

- ^ 本田貴久「ミシェル・レリスの詩学の変遷 ― 失敗というモチーフをめぐって」『仏語仏文学研究』第29巻、東京大学仏語仏文学研究会、2004年5月31日、223-241頁、ISSN 09190473。

- ^ “Documents (Paris. 1929)” (フランス語). gallica.bnf.fr. Gallica - Bibliothèque nationale de France. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “Documents (REVUE) : doctrines, archéologie, beaux-arts, ethnographie (n.1-3, 1929) : archéologie, beaux-arts, ethnographie, variétés : magazine illustré paraissant dix fois par an / Georges Henri Rivière, secrétaire général Georges Bataille” (フランス語). Bibliothèque Kandinsky - Centre Pompidou. 2019年12月28日閲覧。

- ^ a b 千葉文夫「ホロフェルネスの頸」『早稲田大学大学院文学研究科紀要(第2分冊)』第43巻、早稲田大学大学院文学研究科、1997年、ISSN 1341-7525。

- ^ a b 唄邦弘「ジョルジュ・バタイユにおける形態の弁証法 ― 雑誌『ドキュマン』における「人間の姿」」『美学芸術学論集』第3巻、神戸大学文学部芸術学研究室、2007年3月、18-40頁。

- ^ a b c Aliette Armel. “L'ÂGE D'HOMME” (フランス語). Encyclopædia Universalis. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “ルイ マシニョン”. コトバンク. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “ルイ・マシニョン - 特設サイト「井筒俊彦入門」”. www.keio-up.co.jp. 慶應義塾大学出版会. 2019年12月28日閲覧。

- ^ a b c d e 谷口亜沙子「『サンガのドゴン族の秘密言語』を読む ― ミシェル・レリスと聖なる赤」『フランス語フランス文学研究』第93巻、日本フランス語フランス文学会、2008年、166-179頁。

- ^ 清水芳見「中東・北東アフリカに見られる憑霊信仰ザールの伝播経路に関する一考察」『国立民族学博物館研究報告』第10巻第4号、国立民族学博物館、1986年3月29日、1123-1144頁。

- ^ 『日常生活の中の聖なるもの(ミシェル・レリスの作品4)』所収「ゴンダルのエチオピア人にみられる憑依とその演劇的諸相」参照。

- ^ “La Critique sociale (REVUE) : revue des idées et des livres. Sociologie, économie politique, histoire, philosophie ... / directeur Boris Souvarine” (フランス語). Bibliothèque Kandinsky - Centre Pompidou. 2019年12月18日閲覧。

- ^ “平凡社ライブラリー 幻のアフリカ”. 紀伊國屋書店. 2019年12月28日閲覧。

- ^ 重見晋也「パラテクスト研究の問題点 ― Confluences誌を対象とした調査の事例に基づいて」『HERSETEC. テクスト布置の解釈学的研究と教育』第5巻第2号、2011年、23頁。

- ^ 沢山遼. “社会学研究会 (現代美術用語辞典ver.2.0)”. artscape.jp. 2019年12月28日閲覧。

- ^ Patrick Bergeron (2014年4月4日). “Colette Peignot, dite Laure (1903-1938)” (フランス語). Nuit blanche. 2019年12月28日閲覧。

- ^ Liliane Meffre (2002) (フランス語). Carl Einstein 1885-1940. Itinéraires d’une pensée moderne. Monde germanique. Presse de l’Université Paris-Sorbonne. p. 344

- ^ “Revue Les Temps Modernes” (フランス語). www.gallimard.fr. Éditions Gallimard. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “Les Lettres françaises (Paris. 1942)” (フランス語). gallica.bnf.fr. Bibliothèque nationale de France. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “人種と歴史/人種と文化”. www.msz.co.jp. みすず書房. 2019年12月28日閲覧。

- ^ Lasserre Guy (1954). “Collection I'Unesco. La question raciale devant la science moderne (compte-rendu)” (フランス語). Les Cahiers d'Outre-Mer 7 (27): 316.

- ^ a b 谷口亜沙子「ミシェル・レリスの「新生」―『フィブリーユ』におけるもうひとつの円環」『フランス文学語学研究』第26号、早稲田大学大学院研究科、2007年、65-82頁。

- ^ “Le manifeste des 121” (フランス語). www.larousse.fr. Éditions Larousse - Encyclopédie Larousse en ligne. 2019年12月28日閲覧。

- ^ 横田悠矢「ミシェル・レリス『角笛と叫び』における自己探求」『仏文研究』第46巻、京都大学フランス語学フランス文学研究会、2015年10月31日、179-192頁。

- ^ “Payer de sa personne. Leiris entre Rimbaud et Mallarmé” (フランス語). Littérature 79 (3): 63–75. (1990). doi:10.3406/litt.1990.2540.

- ^ “Alberto Giacometti (1901-1966)” (フランス語). data.bnf.fr. Bibliothèque nationale de France. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “Repères chronologiques” (フランス語). www.fondation-giacometti.fr. Fondation Giacometti. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “L'Ephémère (REVUE) / réd. Yves Bonnefoy, André du Bouchet, René-Louis des Forets, Gaëtan Picon” (フランス語). Bibliothèque Kandinsky - Centre Pompidou. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “L’Éphémère (1967-1972)” (フランス語). revues-litteraires.com. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “En savoir plus sur Michel Leiris - Entretiens et documents” (フランス語). www.gallimard.fr. Éditions Gallimard. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “Michel Leiris” (フランス語). www.pol-editeur.com. Editions P.O.L. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “Donation Louise et Michel Leiris” (フランス語). www.centrepompidou.fr. Centre Pompidou. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “Donation Louise et Michel Leiris, Hommage à D.H. Kahnweiler” (フランス語). www.centrepompidou.fr. Centre Pompidou. 2019年12月28日閲覧。

- ^ “LEIRIS Michel (1901-1990)” (フランス語). www.appl-lachaise.net. Association des Amis et Passionnés du Père-Lachaise (APPL). 2019年12月28日閲覧。

参考資料

- Louis Yvert (1996), Bibliographie des écrits de Michel Leiris, Jean Michel Place.

- Vanessa Morisset (2013), Michel Leiris, « l'homme intégral », Centre Pompidou.

- 千葉文夫 (1997)「ホロフェルネスの頸」『早稲田大学大学院文学研究科紀要(第2分冊)』第43巻、早稲田大学大学院文学研究科、43-58頁。

- 谷口亜沙子 (2008)「『サンガのドゴン族の秘密言語』を読む ― ミシェル・レリスと聖なる赤」『フランス語フランス文学研究』第93巻、日本フランス語フランス文学会、166-179頁。

- 谷口亜沙子 (2007)「ミシェル・レリスの「新生」―『フィブリーユ』におけるもうひとつの円環」『フランス文学語学研究』第26号、早稲田大学大学院研究科、65-82頁。

関連項目

外部リンク

- Bibliographie des écrits de Michel Leiris par Louis Yvert - ルイ・イヴェールによる詳細な書誌情報

- RACE ET CIVILISATION. La question raciale devant la science moderne (1955) - 『人種と文明』

- CINQ ÉTUDES D’ETHNOLOGIE. Le racisme et le Tiers-Monde (1969) - 『民族学研究論文5本』

- La Révolution surréaliste - 『シュルレアリスム革命』- Gallica (フランス国立図書館)

- Documents - 『ドキュマン』- Gallica (フランス国立図書館)